Un génocide est la destruction intentionnelle d’un groupe particulier par des moyens tels que le meurtre, les atteintes physiques ou mentales graves, la restriction des naissances, ou le transfert forcé des enfants à un autre groupe. Le gouvernement canadien a officiellement reconnu certains cas de génocides à l’étranger, incluant le génocide arménien, l’Holodomor, l’Holocauste, le génocide rwandais, le nettoyage ethnique en Bosnie, le génocide des Ouïghours, et le génocide des Rohingyas. Au Canada, certains historiens, juristes, et activistes ont affirmé que le traitement historique, intergénérationnel, et actuel des peuples autochtones constituait un acte de génocide.

Définition du terme génocide

En 1944, Raphaël Lemkin définit le terme génocide. Ce terme combine le mot grec « genos » (race ou tribu) avec le mot latin « cide » (tuer). Ainsi, Raphaël Lemkin invente le mot « génocide » pour désigner l’annihilation intentionnelle d’un groupe donné sur la base de son identité partagée. Cette identité est souvent fondée sur la nationalité ou l’ethnicité, mais il peut également inclure la race ou l’appartenance religieuse.

Convention sur le génocide

Raphäel Lemkin fait campagne en faveur d’une convention internationale prohibant ce crime. En 1948, les Nations Unies (ONU) adoptent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Basée sur le travail de Raphaël Lemkin, la Convention stipule ce qui suit :

Article I. Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.

Article II. Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

(a) Meurtre de membres du groupe;

(b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

(c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

(d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

(e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article III. Seront punis les actes suivants :

(a) Le génocide;

(b) L’entente en vue de commettre le génocide;

(c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide;

(d) La tentative de génocide;

(e) La complicité dans le génocide.

Depuis l’adoption de la Convention, les juristes et les politicologues, entre autres, s’efforcent de définir et de prévenir le génocide. Lorsque les gouvernements nationaux ou les militaires ciblent certains groupes, les autres gouvernements sont souvent réticents à intervenir. Ceci est en raison du fait qu’une intervention menace la souveraineté dont tous les États dépendent dans l’ordre mondial actuel.

Reconnaître le génocide

Le gouvernement canadien a formellement reconnu certains cas de génocides à l’étranger, incluant le génocide arménien, l’Holodomor, l’Holocauste, le génocide rwandais, le nettoyage ethnique en Bosnie, le génocide des Ouïghours, et le génocide des Rohingyas. Les gens débattent également à savoir si d’autres crimes contre l’humanité, comme la traite transatlantique des personnes asservies, devraient être reconnus comme des génocides. Au pays, le terme génocide a été utilisé par certains pour décrire les atrocités commises contre les peuples autochtones. En 2015, la Commission de vérité et réconciliation a qualifié le système des pensionnats autochtones comme étant un cas de génocide culturel. En 2019, l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada utilise le terme « génocide » pour caractériser les manifestations de violence envers les peuples autochtones. Le 4 juin 2019, le premier ministre Justin Trudeau reconnaît les conclusions de l’enquête nationale et déclare : « Nous acceptons les résultats des commissaires déterminant que c’était un génocide. » (Voir Génocide et peuples autochtones au Canada.)

Génocide arménien

Le génocide arménien fait référence au meurtre de 600 000 à 1,2 million d’Arméniens dans l’Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. Alors que la puissance de l’Empire décline, la faction des « Jeunes Turcs » pousse le gouvernement à cibler les minorités non musulmanes de la Turquie. Ceci inclut les Arméniens chrétiens. Entre 1915 et 1916, le gouvernement cible les élites et les dirigeants pour qu’ils soient exécutés. Certains hommes sont envoyés dans des camps de la mort, tandis que d’autres hommes, ainsi que des femmes et enfants, sont enlevés ou déportés. En raison des restrictions à l’immigration, seulement 1 500 réfugiés arméniens migrent au Canada pour y rejoindre leurs familles.

Holodomor

L’Holodomor est une famine provoquée par l’homme en 1932-1933 qui a causé la mort de près de 4 millions de personnes en Ukraine. La famine est le résultat de la collectivisation forcée des fermes et des réquisitions de nourriture sous le dirigeant soviétique Joseph Staline. Le régime de Joseph Staline refuse d’accepter l’aide humanitaire internationale et s’oppose à la migration tout en censurant les médias et en réprimant la dissidence. Beaucoup de pays reconnaissent l’Holodomor comme un génocide parce qu’ils croient qu’il faisait partie d’une politique délibérée du régime soviétique contre le nationalisme ukrainien.

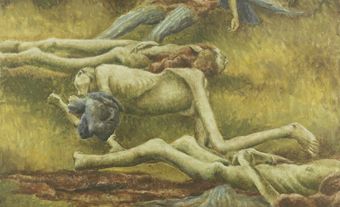

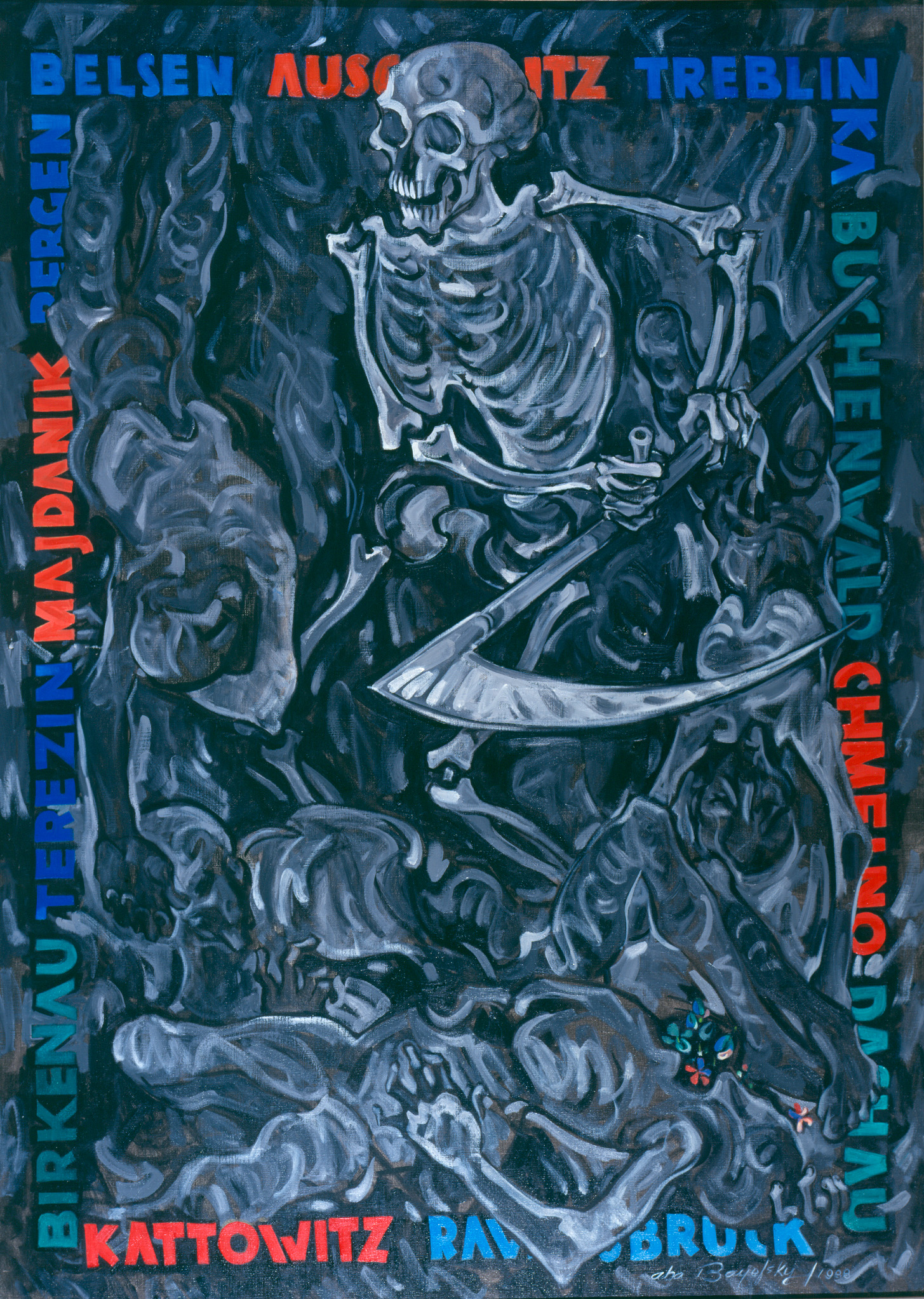

Holocauste

L’Holocauste (de 1933 à 1945) est le meurtre systématique de 6 millions de Juifs et de 5 millions de personnes provenant d’autres groupes identifiables comme les Roms et les Sintis, les membres de la communauté LGBTQ, et les prisonniers de guerre soviétiques par l’Allemagne nazie. Selon l’idéologie nazie, les Juifs sont des sous-humains, et ils sont donc ciblés pour une destruction complète. Bien que les gens fuient les violences en Europe, ils se voient souvent refuser le refuge par les autres pays, incluant le Canada. (Voir MS St Louis.)

(avec la permission du ministère de la Défense nationale/Anciens combattants Canada)

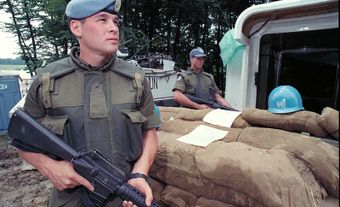

Génocide rwandais

Environ 800 000 Rwandais sont assassinés lors du génocide rwandais de 1994. À l’époque, le major général Roméo Dallaire dirige la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR). Les troupes de l’ONU sont chargées d’observer un cessez-le-feu entre le régime rwandais hutu et le Front patriotique rwandais (FPR), une milice rebelle tutsie. Les troupes ne sont pas autorisées à faire usage de la force. Le 6 avril, un avion transportant les présidents du Rwanda et du Burundi est abattu au-dessus de Kigali. Peu après, les forces du gouvernement rwandais et des extrémistes Hutu se livrent à une campagne de violences contre la minorité Tutsi et les Hutu modérés. Lorsqu’arrive la mi-juillet, le FPR a pris le contrôle de la capitale. (Voir Casques bleus canadiens au Rwanda.)

Nettoyage ethnique en Bosnie

Durant la guerre de Bosnie, les Casques bleus de l’ONU ne réussissent pas à protéger les civils du nettoyage ethnique. C’est particulièrement le cas de ceux qui sont tués au cours du massacre de Srebrenica en juillet 1995. Quelque 20 000 musulmans de Bosnie (Bosniaques) se réfugient à Srebrenica, qui a été déclarée « zone de sécurité » par l’ONU en 1993. Malgré cela, l’armée serbe, dirigée par le général Ratko Mladić, attaque les Bosniaques à Srebrenica. Peu après son arrivée, l’armée transporte de force des femmes, des enfants et des personnes âgées. Huit mille Bosniaques, hommes et garçons, sont enlevés et exécutés. (Voir Casque bleus canadiens dans les Balkans.)

Génocide des Ouïghours

En 2009, les Ouïghours (pour la plupart des musulmans et des Turcs) et les Han (une ethnie chinoise) s’affrontent sur des questions concernant la discrimination culturelle et économique. L’émeute qui s’ensuit cause la mort d’environ 200 personnes. Le gouvernement chinois prend des mesures sévères pour réprimer les dissidents, et plus particulièrement les Ouïghours. Il est estimé que plus d’un million d’Ouïghours ont été détenus dans des camps de travaux forcés, ont été emprisonnés, soumis à la torture, à des restrictions religieuses, et à la stérilisation forcée. La Chine dément les allégations de violations des droits de la personne à Xinjiang. En février 2021, le Parlement canadien déclare que le traitement de la population minoritaire ouïghoure par la Chine constitue un génocide.

Génocide des Rohingyas

Les Rohingyas sont une minorité ethnique musulmane au Myanmar. Le Myanmar est un pays à prédominance bouddhiste et il refuse la citoyenneté des Rohingyas. En 2017, l’armée du Myanmar cible les musulmans rohingyas, forçant ainsi des centaines de milliers d’entre eux à fuir leurs domiciles. La plupart cherchent refuge au Bangladesh. Des milliers de Rohingyas sont tués, et au moins 288 de leurs villages sont détruits. En 2018, le Canada déclare que les actions de l’armée du Myanmar contre les Rohingyas constituent un génocide.

Peuples autochtones au Canada

Au Canada, certains historiens, juristes, et activistes affirment que le traitement historique, intergénérationnel, et actuel des peuples autochtones constitue une forme de génocide. On vise principalement le système des pensionnats autochtones, qui a été mis sur pied pour assimiler les enfants autochtones à la culture eurocanadienne. Bien que les premiers pensionnats autochtones aient été établis en Nouvelle-France au 17e siècle, le terme désigne habituellement les écoles établies après 1880. Dans ce système, les enfants sont enlevés à leurs familles, à leurs communautés, et à leurs cultures et ils sont placés dans des pensionnats dirigés par les églises et financés par l’État canadien. Plus de 150 000 enfants ont fréquenté ces écoles. Selon la Commission de vérité et réconciliation (CVR), au moins 3 200 enfants autochtones y ont trouvé la mort. Selon le président de la Commission, le juge Murray Sinclair, le nombre de décès pourrait être supérieur à 6 000.

En 2015, la CVR publie son rapport final, présentant 94 appels à l’action. Le rapport conclut que le système des pensionnats autochtones représente une forme de « génocide culturel ». La CVR identifie également la « Rafle des années soixante » comme faisant partie de ce génocide culturel contre les peuples autochtones. Ce terme décrit le retrait des enfants autochtones de leurs familles et communautés et leur placement dans des familles d’accueil ou adoptives principalement non autochtones, aux États-Unis et au Canada. Ce processus commence en 1951, mais il augmente de manière exponentielle dans les années 1960, et il continue jusque dans les années 1990. Selon des organismes comme la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, les enfants autochtones demeurent surreprésentés dans les systèmes de soins de santé. L’impact à long terme de ce processus est la perte de l’identité culturelle.

En décembre 2015, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées commence. Cette enquête fait suite au 41e appel à l’action de la CAR. En 2019, l’enquête conclut que la violence contre les femmes, les filles, et les personnes bispirituelles autochtones constitue un génocide. En octobre 2022, une motion au Parlement demandant au gouvernement fédéral de reconnaître le système des pensionnats autochtones comme étant un génocide est adoptée avec un consentement unanime. (Voir Génocide et peuples autochtones au Canada.)

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom