L'Alberta, la plus occidentale des trois provinces des Prairies canadiennes, partage de nombreuses caractéristiques physiques avec ses voisines de l'Est, la Saskatchewan et le Manitoba.

Geographie

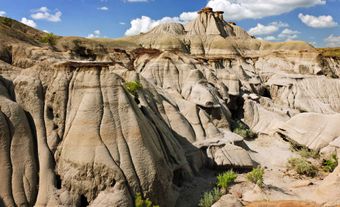

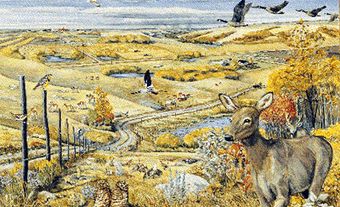

L’Alberta est divisée par trois des sept régions physiographiques du Canada. Ces trois régions sont la Cordillère, les plaines intérieures et le Bouclier canadien. Toutefois, la majeure partie de la province se trouve dans la région des plaines intérieures. Les plaines intérieures peuvent être divisées entre les prairies, les parcs et les forêts boréales. La partie des prairies comprend la majeure partie du sud de l’Alberta. Ces prairies vallonnées sont relativement sèches et caractérisées par l’absence d’arbres. La région des parcs prédomine le centre de l’Alberta. Cette région varie des terrains plats créés par le fond d’anciens lacs aux paysages vallonnés, parsemés de dépressions et de nombreux lacs. La région de la forêt boréale couvre la partie nord de la province. On y trouve de vastes lacs et de grandes rivières qui dominent le paysage, et qui s’écoulent vers le nord, en direction de l’océan Arctique. Dans le coin sud-ouest de l’Alberta, une région de crêtes de contreforts s’élève vers les Rocheuses qui forment une partie de la région de la Cordillère du Canada.

La région des Prairies du sud de l’Alberta est constituée d’herbes courtes et d’herbe mixte. Ces herbes incluent le boutelou gracieux et l’herbe de blé de l’ouest. Les régions des parcs du centre de l’Alberta, et la région de la rivière de la Paix sont caractérisées par des herbes hautes et des trembles.

La région boréale du nord de l’Alberta est composée de forêts de trembles et de bouleaux blancs au sud, et d’épinettes blanches, de mélèzes et d’épinettes noires au nord. On trouve aussi des sapins baumiers et despinsgris dans les régions de l’est. Des sapins subalpins et des pins tordus poussent à l’ouest. Des sols gris et pauvres en nutriments sous-tendent le couvert forestier. Le sapin subalpin, l’épinette blanche et le pin tordu dominent les basses altitudes desRocheuses. À des altitudes plus élevées, des peuplements disséminés d’épinettes noires et de mélèzes alpins sont entrecoupés de tapis delichenet de fleurs alpines dans les alpages.

Dans le sud-est de l’Alberta, le petit bassin de la rivière Milk se jette dans la rivière Missouri, puis dans le fleuve Mississippi, poursuivant vers le sud jusqu’au golfe du Mexique. Le reste de la portion méridionale de la province est drainé par les bassins fluviaux des rivières Saskatchewan Nord et Sud, vers l’est jusqu’à la baie d’Hudson, par le réseau de la rivière Nelson. Le nord de la province est dominé par les bassins des rivières Athabasca, Hay et de la Paix. Ces bassins s’écoulent vers le nord jusqu’à l’océan Arctique, par l’intermédiaire du fleuve Mackenzie. Le lac Claireet lePetit lac des Esclaves sont les deux plus grands lacs entièrement situés en Alberta. (Voir aussi Géographie de l’Alberta.)

Population

Centres urbains

En 2021, la population albertaine est urbaine de 82,3 % — un renversement quasi complet de la situation depuis le recensement de 1901 alors que 75 % de la population était rurale. L’urbanisation s’accélère pendant la Deuxième Guerre mondiale et, à la faveur de la prospérité d’après‑guerre, elle s’intensifie nettement.

La caractéristique la plus marquante de la croissance urbaine est les deux centres métropolitains, Calgary, dans le sud de l’Alberta et Edmonton au centre. En 1901, 9 % de la population albertaine vit à l’un ou l’autre de ces deux endroits. En 1951, 31 % de la population albertaine vit à Edmonton ou Calgary. En 2016, environ 2,2 millions de personnes vivent dans l’une ou l’autre de ces deux villes, soit 53 % de la province. Les environs d’Edmonton comprennent la majeure partie du nord et du centre de l’Alberta et certaines parties de la région de la rivière de la Paix au nord-est de la Colombie-Britannique. Les environs de Calgary incluent toute la partie de la province au sud de Red Deer en plus d’une portion du sud-est de la Colombie-Britannique.

La croissance métropolitaine d’Edmonton et de Calgary a eu une incidence sur les centres urbains secondaires de l’Alberta. St. Albert, Sherwood Parl, Leduc, Fort Saskatchewan et Spruce Grove sont devenus des communautés satellites d’Edmonton tandis que Strathmore, Olds, Cochrane, Chestermere, High River, Airdrie,Chestermere and Canmore sont devenues des communautés satellites de Calgary. Lethbridge, Red Deer et Medicine Hat au Sud ont pu conserver leur importance régionale seulement au détriment de plus petites communautés comme Rocky Mountain House et Taber. Fort McMurray au Nord-Est et Grande Prairie au Nord-Ouest ont échappé à l’influence métropolitaine directe d’Edmonton et de Calgary, en grande partie grâce à leur distance relative et leur isolement.

Réserves et établissements métis

L’Alberta compte 138 réserves. Les membres des 47 Premières Nations de l’Alberta vivent dans ces communautés. De plus, deux Premières Nations, Salt River et Onion Lake Cree, sont établies dans d’autres provinces ou territoires, mais ont des terres de réserve en Alberta. En 2019, on comptait 131 697 Autochtones inscrits vivant en Alberta, 58 % d’entre eux vivant sur des réserves. Les autres vivent dans d’autres municipalités. (Voir aussi Réserves en Alberta.)

Bien qu’historiquement le gouvernement canadien ait assigné des réserves au peuple des Premières Nations et non aux Métis ou aux Inuits, l’Alberta est la seule province au sein de laquelle le peuple métis a reçu une réserve foncière collective connue comme les établissements Métis. Du point de vue de la superficie, le plus important des huit établissements est celui de Paddle Prairie Metis Settlement.

Main-d'œuvre

L’Alberta a toujours connu un taux de chômage plus bas que la moyenne nationale, souvent le plus bas du pays. Par exemple, le taux de chômage dans la province en 2014 était de 4,7 %, le deuxième au pays après la Saskatchewan. Cependant, puisque l’économie de l’Alberta est intrinsèquement liée à l’industrie du gaz et du pétrole, les hausses et les baisses de prix du pétrole ont un effet direct sur l’emploi. En 2016, le prix du pétrole chute considérablement, menant à l’augmentation du taux de chômage à 9 %. Historiquement, après chaque creux, on observe rapidement une remontée du prix, comme après l’événement du 11 septembre 2001 ou après la crise économique de 2008. (Voir Économie.) La remontée après la récente descente se fait toujours attendre. En 2021, le taux de chômage était 11,4 %.

Ethnies et langues

Les principaux groupes ethniques en importance en Alberta sont les Anglais, suivis par les Allemands et les Écossais selon le recensement de 2021. De 1896 à 1914, une première grande vague d’immigration amène des dizaines de milliers de colons européens qui s’expriment en diverses langues et pratiquent différentes religions. Cependant, depuis les années 1970, les immigrants provenant de l’Asie commencent à s’y installer en plus grand nombre.

Ce changement dans les tendances de l’immigration se reflète dans la population de minorités visibles. La province présente d’ailleurs l’une des plus grandes populations du genre au Canada, soit 27,8 %. (La Colombie Britannique et l’Ontario ont 34 %.) Les minorités visibles les plus importantes sont les Sud Asiatiques, les Chinois, les Noirs et les Philippins.

La population autochtone représente 6,8 % des Albertains, la quatrième plus grande communauté autochtone des provinces.

Religion

La majorité des Albertains sont chrétiens avec environ 48,3 % qui s’identifient comme étant de confession chrétienne dans le recensement de 2021. La même année, les groupes non chrétiens les plus importants sont les musulmans (4,8 % de la population), les sikhs (2,5 %), les bouddhistes (1 %) et les hindous (1,9 %). Des groupes religieux mineurs de plus grande importance en Alberta qu’ailleurs au Canada comprennent l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (voir Église mormone, les mennonites et les huttériens. En 2021, environ 40 % de la population de la province ne revendiquait aucune appartenance religieuse.

Histoire

Colonisation autochtone

À la fin du XVIIIe siècle, le sud de l'Alberta est occupé par les Autochtones, dont les Pieds-Noirs, les Gens-du-Sang, les Peigans et les Hidatsas (Gros Ventres). Les nations de Kootenay et d'autres peuplades plus occidentales viennent régulièrement chasser le bison dans cette région, sujette aux incursions guerrières et au commerce d'autres bandes installées plus au Sud comme les Crows. Les Sarsis vivent le long de la rivière Saskatchewan Nord, une ramification des Castorsqui habitent le centre et le nord de l’Alberta. Les Esclaves habitent les limites septentrionales de la province.

Ces populations autochtones sont mises en contact avec des éléments de la culture européenne bien avant de croiser les premiers Européens. Les outils de métal et les armes, apportés par les principaux groupes commerciaux européens y compris la Compagnie de la Baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest basée à Montréal, font l'objet de nombreuses opérations de troc contre des fourrures dans le continent, dans les Prairies, ce qui facilite leur pénétration vers l'ouest, atteignant la région isolée du sud de l’Alberta au milieu du XVIIIe siècle. D’ici le milieu des années 1700, il en a été de même pour les chevaux qui, venus du Mexique espagnol, et sont devenus une partie intégrante de la culture de chasse des Pieds-Noirs.

Peu à peu, les peuplades qui habitent près de la baie d'Hudson adoptent les marchandises de commerce dans leur culture quotidienne. Par conséquent, elles cherchent de nouvelles sources de fourrures, la chasse excessive contribuant à diminuer la disponibilité des fourrures servant au commerce avec les principales compagnies de fourrures. Plus que toute autre nation, les Cris et les Assiniboines (y compris les Stoneys) agissent en tant qu’intermédiaires entre la Compagnie de la Baie d’hudson et les peuplades isolées de la province dans les années 1700. Ils remontent la rivière Saskatchewan Nord pour faire du troc, repoussant les Sarsis et les Pieds-Noirs vers le sud et les Castors vers le nord. Les Chippewyans, qui pénètrent en Alberta en provenance de son secteur Nord-Est, repoussent les Castors vers les montagnes. Au début du XIXe siècle, enfin, les Gros-Ventres se sont déplacés vers le sud du 49e parallèle. Ces changements ont créé de nouveaux modèles d’échanges commerciaux facilités par l’exploration européenne et l’expansion vers l’ouest du commerce des fourrures du Canada central.

Exploration

Anthony Henday, employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH), est le premier Européen connu à avoir atteint l'Alberta, comme on la connaît aujourd'hui. Accompagné d'une bande de Cris, il parcourt la région de Red Deer et, selon toute vraisemblance, il passe l'hiver de 1754 près de l'emplacement actuel d'Edmonton. En 1778, Peter Pond, employé de la Compagnie du Nord-Ouest, descend la rivière Athabasca et ouvre le premier poste de traite de fourrures de la province. Fondé en 1788, Fort Chipewyan, sur le lac Athabasca, sert de pied-à-terre à Alexander Mackenzie lors de son voyage historique alors qu’il descend le fleuve Mackenzie en 1789 puis, quatre ans plus tard, lorsqu'il remonte la rivière de la Paix et traverse les Rocheuses jusqu'à l’océan Pacifique.

Vers 1790 et au début des années 1800, la CBH riposte à la Compagnie du Nord-Ouest en envoyant Peter Fidler et David Thompson explorer les rivières Athabasca et Saskatchewan Nord pour en dresser la carte. Les deux compagnies établissent des postes rivaux dans le nord et le centre de l'Alberta, jusqu'à ce qu'elles fusionnent en 1821. Aucune des deux n’a réussi à pénétrer la moitié sud de la province où les forêts manquaient et les précieuses fourrures de castor aussi par conséquent.

Au milieu du XIXe siècle, des missionnaires chrétiens ont déjà commencé à disputer aux marchands de fourrures la possession du territoire. En 1840, le méthodiste Robert Rundle est le premier ecclésiastique à s'installer dans ce qui constitue aujourd'hui l'Alberta. Il sera suivi, deux ans plus tard, par le prêtre catholique Jean-Baptiste Thibault. L'activité missionnaire s'intensifie entre 1850 et 1875, sous l'égide d’Albert Lacombe et George et John McDougall, père et fils, chez les méthodistes.

À peu près au même moment sur le territoire américain, le commerce croissant des fourrures du Nord-Ouest, mené par la Compagnie américaine des fourrures, s’intéresse de plus en plus au sud de l’Alberta. Au milieu du XIXe siècle, les « commerçants indépendants » américains quittent le poste de traite de Fort Benton dans le territoire du Montana et déménagent vers le nord pour faire du troc avec les nombreuses nations autochtones, en particulier avec les Pieds-Noirs, pour leurs peaux de bison. À la fin des années 1860, le marché américain pour les peaux de bison s’était développé de façon considérable culminant en un afflux massif de commerçants indépendants de l’autre côté de la frontière. Ces commerçants utilisent du « whiskey », une combinaison mortelle d’alcool, de colorants, de médicaments et de poison, comme première monnaie d’échange. La mort qu’entraîne sa consommation, l’empoisonnement, la violence, la famine et la maladie, les effets de l’augmentation de la dépendance à l’alcool et la désintégration sociale qui découle de l’accroissement du commerce d’alcool ont nuit aux Pieds-Noirs, plongeant la région dans la violence.

Peuplement

Durant les années 1850 et 1860, alors que le commerce d’alcool émerge, les gouvernements canadien et britannique commencent à étudier le potentiel agricole du Nord-Ouest, réalisant que le permis de la Compagnie de la Baie d’hudson prendrait fin en 1870. En 1857, une expédition menée par le capitaine britannique John Palliser, et une autre menée par Henry Youle Hind, explorent le Nord-Ouest. Leurs rapports sont, en partie, responsables du refus du gouvernement britannique de renouveler le permis de la Compagnie de la Baie d’Hudson, la traite des fourrures devenant moins lucrative et la colonisation plus grande. Alors que John Palliser est pessimiste quant au potentiel de la région, le gouvernement canadien et les expansionnistes canadiens rêvant d’une terre, prévoient un arrière-pays agricole dans la région. Cependant, le gouvernement canadien doit d’abord obtenir les terres de la Compagnie de la Baie d’Hudson, cesser le commerce d’alcool, ouvrir la région à un règlement pacifique et établir des infrastructures de transport pour relier la région au Canada central.

Le 23 juin 1870, le gouvernement canadien prend possession de l'ensemble du territoire de la Compagnie de la Baie d’hudson, y compris tout le territoire de la future province de l'Alberta. L'année suivante, la région comprise entre la nouvelle province du Manitoba et les Rocheuses devient les Territoires du Nord-Ouest du Canada, dont le centre administratif est implanté d'abord à Winnipeg, puis à Battleford et, enfin, à Regina. En 1872, la politique sur les terres fédérales crée le cadre juridique en vue de coloniser et de cultiver les terres.

En 1874, le gouvernement canadien met un terme au commerce d’alcool, établit la loi et l’ordre et s’assure d’un règlement pacifique après que des douzaines de rapports de missionnaires, d’administrateurs et d’explorateurs soulignant la violence et les dangers présents dans le sud de l’Alberta conséquence du commerce des peaux de bison et d’alcool dominé par les Américains aient été faits. En juillet 1874, la police à cheval du Nord-Ouest, dirigée par George French et James Macleod, franchit les Prairies vers l’ouest jusqu’à la région de Lethbridge comme on la connaît aujourd’hui. Ils établissent le premier poste albertain à Fort Macleod en 1874. En 1875, la police à cheval du Nord-Ouest établit des forts à Calgary et à Edmonton. En 1875, le commerce d’alcool avait été supprimé et le gouvernement canadien se prépare pour les négociations et les traités avec l’aide de la police à cheval du Nord-Ouest. Le traité N° 6 de 1876 a trait aux terres cries du centre de l'Alberta; le traité N° 7 de 1877 concerne les Pieds-Noirs, les Sarsis et les Stoneys du sud de l'Alberta; le traité N° 8 de 1899 vise la majeure partie du nord de l'Alberta. (Voir Revendications territoriales).

Durant les années 1870, seulement de petits peuplements, reliés au marché limité, mais lucratif, apporté par la police à cheval du Nord-Ouest isolée apparaissent. En 1883, le Canadien Pacifique rejoint Calgary et est achevé en 1885. On s’attendait à ce que le peuplement commence sérieusement, mais il demeure lent de 1885 à 1886. En 1881, juste avant l’arrivée du chemin de fer, on ne dénombre qu'environ un millier de colons non autochtones ayant élu domicile dans les limites de la province actuelle. Dix ans plus tard, en 1891, ce nombre a augmenté, mais ils ne sont que 17 500. L'arrivée de centaines de milliers de colons attendus en 1885, n’eut lieu qu’en 1886 par suite de la création de variétés très hâtives de blé dur de printemps, à l'épuisement des bonnes terres disponibles dans l'Ouest américain, à l'apaisement de la crise économique qui, pendant 22 ans, a secoué l'Amérique du Nord, ainsi qu'à la politique d'immigration agressive du gouvernement fédéral, dirigé par Clifford Sifton, le ministre de l’Intérieur.

De 1896 au début de la Première Guerre mondiale en 1914, l'Alberta et d'autres régions des Prairies canadiennes bénéficient d'une des migrations les plus importantes et les plus spectaculaires de l'histoire moderne de l'Amérique du Nord. Les colons arrivent en foule sur les terres agricoles des Prairies et dans ses villes grouillantes d'activités. Nombre d'entre eux viennent de l'Ontario et d'autres provinces de l'Est canadien, d'autres, des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Europe continentale. La grande diversité des langues et des religions va conférer un caractère multiculturel indélébile à la vie albertaine. La population albertaine passe de 73 022 habitants en 1901 à 373 943 en 1911, puis à 584 454 en 1921.

Développement

La création de la province de l'Alberta, le 1er septembre 1905, se veut le résultat logique de l'arrivée massive d'immigrants ainsi qu'une réponse à la campagne politique en faveur de l'autonomie, qui avait cours dans les Territoires du Nord-Ouest. (Voir aussi L'Alberta et la Confédération.)

Les litiges politiques qui secouent la société au moment de l'accession au rang de province portent sur le droit de la minorité catholique à des écoles séparées financées par l'État, sur le tracé de la frontière avec la nouvelle province de la Saskatchewan (les Albertains revendiquent le 107° de longitude Ouest, mais ils doivent accepter le 110°) et sur le choix d'Edmonton comme capitale au détriment de Calgary. Ces initiatives, perçues comme une intrusion du gouvernement fédéral dans les affaires locales, laissent un relent d'amertume, mais aucune ne sera davantage contestée que la décision d'Ottawa de conserver l'autorité sur les terres publiques et les richesses naturelles. Dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île du Prince-Édouard, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, la conservation des terres et des ressources publiques qui a été accordée à l’État provincial a été faite, selon le gouvernement fédéral, pour continuer à promouvoir le peuplement par l’entremise de la Loi des terres fédérales. Cependant, au niveau provincial, la conservation des terres et des ressources publiques est perçue comme une tentative du gouvernement fédéral de limiter l’autonomie des nouvelles provinces des Prairies, de stimuler le pouvoir économique et la domination du Canada central et de s’assurer que l’Ouest demeure un arrière-pays économique. En 1930, le contrôle des terres et des ressources publiques qui restaient est accordé à la province après une bataille de 25 ans menée par les premiers ministres albertains. Il en résulte le début du sentiment d’aliénation de l’Ouest à l’égard du gouvernement fédéral et un sens prononcé des droits provinciaux qui persiste jusqu’à ce jour.

Les dix premières années d'existence de l’Alberta en tant que province sont prospères : accentuation de l'immigration, abondance des moissons, naissance de nouvelles villes et agrandissement rapide du réseau de chemin de fer. Toutefois, chez les agriculteurs, un sentiment d'insatisfaction se répand. En effet, ils croient leur statut d'entrepreneurs indépendants menacé par les chemins de fer, les banques et les compagnies de silos à grain. Cette agitation est illustrée, en partie, par la popularité croissante, comme parti politique, des Fermiers unis de l'Alberta et par leur victoire sur les libéraux à l'issue de l'élection provinciale de 1921. Au niveau fédéral, durant les années 1920, l’Alberta soutient le Parti progressiste du Canada dans sa bataille pour des politiques plus populistes et pour une réduction des tarifs et des taux de fret nationaux qui servent les intérêts des Canadiens qui vivent dans les provinces du centre, mais pas ceux de l’Ouest. Le rôle contestataire de l’Alberta en regard des politiques du gouvernement fédéral a continué.

De 1896 à 1914, l’Ouest canadien connaît une croissance sans précédent. Durant la Première Guerre mondiale, l’Alberta joue un rôle important fournissant hommes, matériaux et des céréales pour contribuer à l’effort de guerre. Toutefois, après la guerre, les prix des céréales ne cessent de fluctuer, et l'industrie du charbon, jadis importante, commence à péricliter. La Crise des années 30, accompagnée de la sécheresse dans les Prairies, d'une déflation du sol et d'invasions de sauterelles, accélère le déclin amorcé pendant les années de l’après-guerre. La Ligue du Crédit social gagne l'élection provinciale de 1935 en promettant de combattre la Crise (et ce qu'on perçoit comme la mainmise de l'Est sur les affaires économiques albertaines) par diverses solutions qui font appel à un certain fondamentalisme religieux et à une théorie monétaire radicale. Cependant, le Crédit social n’arrive pas à combattre le caractère mondial de la Crise des années 30. En 1939, le monde replonge dans la guerre et on assiste à une augmentation de l’emploi, que ce soit dans l’armée ou dans l’industrie de guerre, ce qui aide à atténuer les conditions économiques difficiles qui prévalent en Alberta dans les années 1930.

La découverte de pétrole dans le champ Leduc, en février 1947, amorce la transformation de l'économie albertaine qui, d'abord fondée sur l'agriculture, sera désormais axée sur le pétrole. L'exploitation consécutive des ressources en pétrole et en gaz naturel provoque d’importantes augmentations des revenus des provinces tirés des redevances, suscite la prospérité au sein de la plupart des couches de la population et transforme les villes d'Edmonton et de Calgary en vastes agglomérations prospères. En 1973, la flambée mondiale des prix du pétrole accentue davantage cette prospérité, qui se maintient jusqu'à la récession économique générale du début des années 1980. Plusieurs Albertains ont le sentiment que leur situation économique a été exacerbée par le Programme énergétique national mis en place à l’époque. Cependant, la combinaison d'une augmentation des recettes pétrolières et de coupures radicales des dépenses publiques par le gouvernement provincial dans les années 1990 entraîne un énorme surplus budgétaire en 1996. Depuis, l’économie de l’Alberta a augmenté de façon régulière, conséquence des prix mondiaux élevés pour le pétrole et le gaz naturel.

Économie

L'économie de l'Alberta est traditionnellement fondée sur l'exploitation des matières premières et sur les marchés extérieurs, les prix et les revenus étant largement déterminés par des forces économiques et politiques extérieures. Par exemple, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs facteurs ont perpétué la dépendance de l’Alberta à l’égard des activités économiques basées sur les ressources, y compris la population clairsemée, les politiques du gouvernement fédéral, en particulier les dispositions de la Loi des terres fédérales et des conditions géographiques.

Au XVIIIe siècle, l’économie de l’Alberta était basée sur les peaux de bison et la traite des fourrures et s'est poursuivie au XIXe siècle avec l'industrie de l'élevage et, enfin, la culture céréalière. L'achèvement, en 1885, de la liaison ferroviaire du CP ouvre des marchés aux céréales, tout en favorisant la pénétration des produits fabriqués dans l'Est. L'agriculture, l'activité économique prépondérante jusqu'à la découverte de pétrole dans le champ Leduc en 1947, a depuis été surpassée par l’industrie du gaz et du pétrole en ce qui a trait à la valeur nette de la production.

Au début des années 1970, la flambée mondiale du prix du pétrole provoque une croissance rapide et sans précédent de l'économie albertaine. Après une décennie de prospérité financière, générée presque entièrement par les profits de l'industrie pétrolière, la récession économique des années 1982 et 1983, qui touche l'ensemble du pays, frappera durement l’Alberta : ralentissement de la construction, chute des ventes au détail et montée soudaine du taux de chômage, qui passe de 4 à 10 %.

Pendant ce temps, les investissements et les dépenses dégringolent, et des années de croissance économique très modérée sinon nulle sont aggravées en 1986 lorsqu’on assiste à un effondrement considérable des prix du pétrole et des céréales sur les marchés internationaux. Malgré les nombreuses promesses formulées par le gouvernement provincial au cours des années 1970 et 1980, selon lesquelles il allait utiliser les énormes redevances sur les ventes de pétrole et de gaz naturel pour diversifier l'économie, il faudra attendre la fin des années 1980 pour assister à un début de diversification dans le domaine de l'industrie forestière. Au milieu des années 1990, à la suite d'une hausse des prix de son pétrole et de son gaz naturel sur les marchés mondiaux, l'économie albertaine reprendra de la vigueur. Les prix élevés du pétrole et du gaz naturel au cours des années 2000 ont permis de renforcer l’économie de l’Alberta, en faisant le leader économique au pays, pour ce qui est des revenus. Cependant, l’économie de la province continue d’être tributaire des ressources primaires et reste soumise aux effets déstabilisants des fluctuations économiques et politiques extérieures.

Agriculture

L’industrie agricole albertaine demeure d’une importance vitale pour la province, pour le pays et, si l’on prend en considération les exportations de céréales, pour le monde. En 2014, les recettes des agriculteurs albertains totalisent un peu moins de 12,9 milliards de dollars, plaçant la province au deuxième rang au pays derrière la Saskatchewan. (Statistique Canada utilise les recettes monétaires agricoles pour mesurer la contribution du secteur agricole de chacune des provinces au produit intérieur brut.) Les principales cultures produites en Alberta, dont le blé, le canola, l’orge, le lin, l’avoine, le seigle et le blé dur totalisent 5,9 milliards de dollars en recettes monétaires alors qu’en 1999, les revenus provenant de l’élevage du bétail et des produits dérivés atteignent environ 6,4 milliards de dollars.

Les exploitations laitières et avicoles, de même que les élevages de bovins, de porcs et de moutons, se concentrent autour des régions métropolitaines d'Edmonton et de Calgary et dans le corridor qui relie les deux villes. Les producteurs de blé et de petites céréales se retrouvent principalement dans la région de la rivière de la Paix, dans les secteurs d'Edmonton, de Camrose et de Lloydminster, et dans une ceinture s'étendant de Red Deer, au Sud-Est, vers la frontière des États-Unis. Il existe une concentration d'entreprises à vocations variées dans le croissant qui s'étire vers le nord-ouest, de Lethbridge à Calgary et à Red Deer, et ensuite vers le nord-est, jusqu'à Camrose et à Lloydminster ainsi que dans les comtés au nord d'Edmonton. Les sols bruns et noirs, qui constituent la prairie mixte et la prairie-parc, conviennent particulièrement bien à l'agriculture mixte. En dehors de ce croissant fertile, surtout au Sud-Est, on retrouve les ranchs et les exploitations de blé, où l'étendue des unités de production compense le faible rendement du sol. Lethbridge se situe au centre de la zone de culture en terrain irrigué, où l'on produit la betterave à sucre, la pomme de terre et d'autres légumes.

Mines

L’industrie des non-combustibles de l’Alberta se concentre essentiellement sur le sel, le grès, le calcaire, d’autres pierres de construction, le sable et le gravier. Cette industrie procède aussi à l’extraction de magnétite, de la mousse de tourbe et de l’argile. La province est l’un des plus grands producteurs de soufre élémentaire à partir de sources d’hydrocarbures à travers le monde. De petites quantités d’or sont exploitées et la province possède des gisements de minerai de fer et d’uranium dans la région du lac Athabasca qui doivent encore être entièrement développés.

L’industrie des combustibles de l’Alberta comprend l’extraction du charbon, du pétrole brut et du gaz naturel et forme le noyau de l’économie de la province (pour de l’information sur le pétrole et le gaz naturel, voir la section ci-dessous). Le charbon a été à la base des premières entreprises minières de l’Alberta dans la région de Lethbridge en 1872. D’ici la Première Guerre mondiale, l’extraction du charbon est une activité économique majeure dans les régions de Lethbridge, du Pas du Nid-de-Corbeau et de Drumheller. Après un déclin initial dans les années 1920 et une perte radicale de consommateurs locaux en 1950, l’industrie houillère albertaine atteint son point le plus bas au début des années 1960. Depuis, une augmentation dans le marché local à laquelle s’ajoute la négociation de baux à long terme pour assurer l’approvisionnement de l’industrie sidérurgique japonaise et de nouvelles technologies de liquéfaction du charbon ont donné un nouveau souffle à l’industrie. Le charbon albertain contient peu de soufre et sa combustion est relativement propre, ce qui en fait une source populaire pour la production d’électricité.

Pétrole et gaz naturel

Le Canada possède la troisième plus grande réserve de pétrole au monde et plus de la moitié de la production totale nationale de pétrole provient des sables bitumineux de l’Alberta. Ces sables couvrent environ 140 000 km2 sur trois régions de la province : les régions d’Athabasca, de la rivière de la Paix et de Cold Lake. Ces réserves albertaines représentent le troisième plus grand gisement pétrolier au monde, après l’Arabie Saoudite et le Venezuela.

La découverte du gisement de Turner Valley, en 1914, marque le début de l’industrie pétrolière en Alberta. Cependant, hormis un bref sursaut d’activité à la fin des années 1930, cette industrie demeure négligeable jusqu’à la découverte, en 1947, du gisement de Leduc, suivie par la mise en exploitation des gisements de Woodbend, Redwater et Pembina. À la suite de l’ouverture de la première exploitation de sables bitumineux commerciale en 1967, la croissance de l’industrie est exponentielle. La même année, l’Alberta produit environ 36,7 millions de mètres cubes de pétrole brut. Dix ans plus tard, sa production est de 60,5 millions de mètres cubes, ce qui représente une augmentation de près de 65 %. Depuis les pics de production des années 1970, la production du pétrole réduit peu à peu. En 2014, la province produit à peine 34,2 millions de mètres cubes de pétrole brut. L’industrie du gaz naturel, plus ancienne que celle du pétrole albertain, remonte à la découverte de gisements près de Medicine Hat en 1883. La production de gaz naturel de la province augmente régulièrement dans la seconde partie du XXe siècle, s’élevant d’une moyenne annuelle de 71,7 millions de mètres cubes dans les années 1970 à 139,4 millions dans les années 1990. En 2014, l’Alberta génère 121,3 millions de mètres cubes de gaz naturel, ce qui représente 68 % de la production nationale. (Voir aussi Fracturation hydraulique.)

Pendant longtemps, l’industrie pétrolière a apporté la prospérité à l’Alberta, lui donnant le PIB par habitant le plus élevé au pays et un niveau d’imposition et un taux de chômage parmi les plus bas. Cependant, la mésentente au sujet de la fixation des prix du pétrole et des volumes d'exportation a provoqué des débats houleux entre l'Alberta et le gouvernement fédéral et fourni des arguments à de forts mouvements politiques prônant la suprématie des juridictions provinciales ou même le séparatisme. La mésentente la plus sérieuse concernant le droit des provinces et le secteur des ressources survient dans les années 1980 avec le Programme énergétique national (PEN) du premier ministre Pierre Trudeau. Ce programme empêche l’Alberta de faire payer aux autres provinces les prix mondiaux pour leur pétrole. La crise du PEN accroît le sentiment d’aliénation de l’Alberta à l’égard du gouvernement fédéral. Au milieu des années 1990, après l’élimination du PEN et une remontée des prix pétroliers, la plupart des différends sont aplanis, et le secteur de l'énergie de l'Alberta profite du fait que ses produits sont avantagés par le cours élevé des prix mondiaux du pétrole. Cependant, les Albertains demeurent antagonistes envers toute ingérence du fédéral dans les industries du secteur primaire.

Foresterie

La forêt couvre 38 millions d’hectares en Alberta, soit environ 60 % de la province. Depuis la fin des années 1980, le gouvernement albertain s’emploie à promouvoir ce volet de l’économie. Bien que sa province voisine, la Colombie‑Britannique, produise la majorité du bois au Canada, l’Alberta ne donne pas sa place. En 2013, par exemple, l’Alberta récolte 22,8 millions de mètres cubes de bois, soit 15 % de la production nationale. Des usines de pâtes et papier sont situées dans les régions d’Edmonton et de Calgary. (Voir aussi Plantation d’arbres en Alberta.)

Pêche

Seulement 2,5 % de l’Alberta est recouvert d’eau douce, ce qui fait que l’industrie de la pêche commerciale y est relativement petite en comparaison des autres provinces. Par exemple, pour ce qui est de la pêche commerciale canadienne (par rapport aux pêcheries d’élevage), l’Alberta représente moins de 1 % des prises nationales totales en volume et en valeur. Parmi les espèces pêchées, on note : le corégone, le brochet, la truite et le doré.

Finances

Après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout pendant les années 1970, l’industrie pétrolière déplace vers l’ouest la puissance financière du Canada, avec l’Alberta au cœur de l’industrie pétrolière en pleine expansion, profitant et croissant plus considérablement. Dans les années 1970, ayant raffermi son rang d’un des principaux centres financiers de la province, Calgary rivalise alors avec les autres centres nationaux. En 1978, l’Alberta Stock Exchange (Bourse de l’Alberta), établie à Calgary, inscrit près de 400 entreprises. En 1998, on en compte plus de 1000. Ce sont en grande partie de petites sociétés pétrolières et gazières, mais la Bourse de l’Alberta comprend désormais des sociétés de biotechnologie. La valeur monétaire des sommes négociées sur le parquet de la Bourse passe de 95 à 480 millions de dollars au cours de la même période. The Alberta Stock Exchange et le Vancouver Stock Exchange ont fusionné en 1999 pour former le Canadian Venture Exchange, qui a par la suite été acquis par le Toronto Stock Exchange en 2001 lors d’un échange de titres de second rang.

Transports

Bien que ce soit par voie d'eau que s'effectue, au XVIIIe siècle et au début du XIXe, le commerce des fourrures, c'est l'établissement d'un lien ferroviaire qui favorisera le peuplement de l'Alberta, vers la fin du XIXe siècle, et l'intégration de l'économie provinciale avec celle du Canada central. Le sud de l'Alberta est desservi par le Canadien Pacifique (CP), le centre et le nord de l’Alberta par le CN et ses nombreuses filiales. Ces voies d'accès sont considérées comme importantes pour l'économie provinciale. La perte de lignes secondaires a entraîné l’abandon de nombreuses communautés rurales partout dans la province et a contribué à l’élimination graduelle des vieux élévateurs à grains si typiques du paysage des Prairies.

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'importance du rôle joué par les routes de la province, pour le transport des personnes et des marchandises, s'est accrue considérablement : l'autoroute 2 à voies multiples qui relie Edmonton et Calgary est la plus fréquentée. Parmi les routes interprovinciales importantes, citons l'autoroute 1, ou route transcanadienne, qui va de Medicine Hat à Banff en passant par Calgary; l'autoroute 16, ou Yellowhead, qui relie Lloydminster à Jasper en passant par Edmonton; l'autoroute Mackenzie qui, orientée au nord, relie la région de la rivière de la Paix aux Territoires du Nord-Ouest et l’autoroute 3, qui relie Medicine Hat à Lethbridge et au Pas du Nid-de-Corbeau.

C'est à Calgary que se trouve le siège social de Greyhound Canada Transportation Co., la plus grande société d'autobus interurbains du Canada, et de Red Arrow, une entreprise albertaine, desservant Fort McMurray, Edmonton, Red Deer et Calgary. Les circuits d’autobus en Alberta circulent sur les grands axes routiers.

L'Alberta compte deux aéroports internationaux situés à Calgary et à Edmonton. Les grands transporteurs canadiens offrent des vols réguliers pour passagers vers d'autres parties du pays ou vers l'étranger en partance de ces aéroports tandis que de plus petits aéroports municipaux dans la province fournissent le service aérien provincial local.

Industrie

Le secteur de la fabrication albertain est étroitement lié aux industries des ressources dominantes de la province avec le raffinage du pétrole, la fabrication de métal, les produits du bois et les matériaux de construction étant des éléments importants de l’industrie secondaire. Pendant les années 1970, c'est l'industrie pétrochimique qui a connu l'essor le plus rapide et qui est rapidement devenue la principale industrie du secteur secondaire dans la province. En 2013, la valeur nette de la production du secteur manufacturier atteint 75 milliards de dollars. Les produits du pétrole et du charbon viennent au premier rang en matière de ventes avec 75 milliards de dollars, suivis par les produits chimiques avec 13 milliards de dollars et les produits alimentaires avec 12 milliards de dollars.

Traditionnellement, la construction suit la prospérité de l’industrie pétrolière. Par exemple, la construction connaît un véritable essor dans les années 1970 pendant que la production de pétrole est en expansion rapide, en particulier à Edmonton et à Calgary; cependant, les récessions du milieu des années 1980 et du début des années 1990 retardent les nouveaux projets de construction. Toutefois, étant liée à la récente croissance dans la production de pétrole, la construction connaît une nouvelle progression dans les années 2000 et continue de croître aujourd’hui.

Le tourisme contribue aussi de façon importante à l’économie albertaine. Les paysages spectaculaires et les installations de loisirs des parcs des Rocheuses ouvertes à l’année, notamment les parcs nationaux de Banff, Jasper et Waterton, attirent chaque année des centaines de milliers de touristes du monde entier. En plus des parcs, de nombreuses attractions locales sont aussi de grands attraits, en particulier le Stampede de Calgary, un rodéo extérieur spectaculaire, un carnaval et un festival de musique qui a lieu chaque année en juillet. En outre, l’Alberta est à l’occasion l’hôte d’événements spéciaux comme les Jeux du Commonwealth et les Jeux mondiaux universitaires qui se sont tenus à Edmonton en 1978 et en 1983 et les Jeux olympiques d’hiver de 1988 qui ont eu lieu à Calgary. Ces événements spéciaux ont attiré des milliers de visiteurs, ont rapporté des millions de dollars en revenus et sont à l’origine d’infrastructures comme le Parc olympique de Calgary qui continue d’attirer des touristes.

Gouvernement provincial

En Alberta, l’autorité législative relève d’une assemblée législative unicamérale élue regroupant 87 députés ainsi que du lieutenant-gouverneur, un représentant de la Couronne nommé par le gouverneur général à la recommandation du premier ministre. Toutefois, comme dans les autres provinces, les pouvoirs traditionnels du lieutenant-gouverneur sont, dans les faits, tombés en désuétude, et le lieutenant-gouverneur remplit maintenant essentiellement des fonctions protocolaires. Le pouvoir exécutif revient à un cabinet de ministres choisis par le premier ministre provincial, chef du parti politique majoritaire à l’Assemblée législative. Chaque ministre dirige un ou plusieurs ministères au sein du gouvernement. (Voir aussi Politique en Alberta.)

Santé

En juillet 1969, l’Alberta adopte le régime d’assurance-maladie fédéral et continue d’offrir des soins de santé universels financés à l’aide des fonds publics. Comme dans les autres provinces, le financement du système de santé albertain provient à la fois des gouvernements fédéral et provincial. Le ministère de la Santé de l’Alberta est responsable de la création des politiques en matière de santé, et Services de santé Alberta, un département du ministère, est chargé de fournir des services de santé dans toute la province.

L’Alberta, comme les autres provinces, compte des soins de santé privatisés. Des services non essentiels comme l’optométrie, la dentisterie et la chirurgie esthétique ne font pas partie des soins de santé financés par l’État. Les médicaments sous ordonnance sont seulement couverts en partie par les fonds publics. Malgré une tendance vers l’augmentation de la privatisation apparue depuis les compressions instaurées par le gouvernement Klein dans les années 1990, conformément à la Loi canadienne sur la santé de 1984, les médecins ne peuvent plus recourir à la surfacturation, c’est-à-dire facturer au patient un service qui est payé par le régime d’assurance-maladie provincial. Les Albertains continuent d’appuyer les soins de santé financés par l’État.

Éducation

C’est au milieu du 19e siècle que des missionnaires catholiques et protestants fondent les premières écoles de l’Alberta. En 1884, l’Ordonnance sur les écoles des Territoires du Nord-Ouest instaure un double système d’écoles catholiques d’une part et protestantes de l’autre, inspiré du modèle québécois. Des groupes religieux comme les huttérites, les mennonites et l’Église réformée chrétienne acquièrent ainsi des privilèges éducatifs, que ce soit à l’intérieur du cadre de l’instruction publique ou par des écoles privées autonomes. Cependant, avec l’arrivée subséquente de nouveaux colons protestants et la détermination affichée par le chef politique des Territoires, F.W.A.G. Haultain, la dualité religieuse dans le domaine de l’éducation s’atténue peu à peu.

Quand l’Alberta devient une province, en 1905, elle devient responsable de fournir des services d’éducation publique. La nouvelle province établit un système basé sur le modèle de l’Ontario, c’est-à-dire un système provincial d’éducation permettant des dispositions pour les minorités religieuses dissidentes, connues sous le nom d’« écoles séparées », mais excluant des écoles séparées obligatoires à la grandeur de la province. L’Ontario fournit aussi le modèle initial pour les programmes d’études, le contenu des cours et la structure des classes, un modèle qui a duré jusque dans les années 1930. Lors de cette décennie, toutefois, l’Alberta apporte un certain nombre d’innovations à son système d’éducation public et introduit le secondaire de premier cycle et un nouveau cours, les études sociales, une combinaison d’histoire, de géographie et de sciences politiques. De plus, l’Alberta modifie davantage l’administration de l’éducation rurale, élargit l’éducation des adultes et met en place des programmes pour le mieux-être économique et professionnel des enseignants.

En Alberta, l’éducation publique est la responsabilité partagée des commissions scolaires locales publiques et celles des écoles séparées ainsi que du gouvernement provincial par le ministère de l’Éducation. En 1994, avec les compressions financières instaurées par le gouvernement Klein, l’Alberta donne le coup d’envoi de la réduction des dépenses publiques dans le domaine de l’éducation au Canada.

L’éducation postsecondaire est sous la responsabilité du ministère de l’Innovation et de l’Enseignement supérieur. Les subventions provinciales, qui ont subi des réductions radicales depuis les années 1990, financent en partie les établissements postsecondaires publics dans la province. Les autres fonds nécessaires au fonctionnement proviennent des droits de scolarité et d’autres sources. Les universités de la province, soit celles de l’Alberta, de Calgary, de Lethbridge, Athabasca, MacEwan et Mount Royal, sont toutes des établissements publics non confessionnels. Dans le secteur postsecondaire public, on compte aussi les grands instituts de technologie, le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) et le Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), situés à Edmonton et à Calgary respectivement. La province compte aussi 11 collèges communautaires polyvalents et 2 établissements spécialisés dans les arts et la culture, le Banff Centre et l’Alberta College of Art and Design. Ces collèges offrent une variété de programmes de niveau universitaire, des cours de perfectionnement professionnel ou de rattrapage scolaire. Les modifications apportées au Public Colleges and Technical Institutes Acts en 1995 permettent aux collèges publics et aux établissements techniques d’offrir des programmes d’études appliquées, assujettis à l’approbation du ministre.

Par ailleurs, en Alberta se trouvent aussi plusieurs établissements d’enseignement indépendants. Le Collège universitaire Ambrose, l’Université Burman, l’Université Concordia d’Edmonton, l’Université King’s, l’Université St. Mary’s et le Taylor University College and Seminary offrent de nombreux diplômes universitaires de premier cycle et quelques diplômes d’études supérieures spécialisées, la plupart dans le domaine des arts et des études religieuses spécialisées.

Vie culturelle

La vie culturelle en Alberta est empreinte d’une « philosophie de frontière » qui donne de l’ampleur au matérialisme économique et à l’individualisme farouche. Un riche paysage naturel, une population diversifiée et une richesse périodique gouvernementale, corporative et privée ont contribué au secteur culturel. Le ministère de la Culture, y compris la Alberta Foundation for the Arts, l’Alberta Historical Resources Foundation et the Government House Foundation, est le principal organisme provincial régissant les arts et la culture de l’Alberta. La principale source de financement pour les arts et la culture dans la province provient du Alberta Lottery Fund et du financement fédéral.

Arts

Jusqu'aux années 1960, le Provincial Institute of Art and Technology (devenu le Alberta College of Art and Design), à Calgary, constitue le centre des arts visuels, dominés par une école de peintres paysagistes d'inspiration britannique. W.J. Phillips, H.G. Glyde, W.L. Stevenson et Illingworth Kerr ont été les artistes les plus connus. Ils peignent les paysages de l’Alberta : ses prairies et sa campagne, ses contreforts et ses montagnes. Font exception à la règle Maxwell Bates et Marion Nicoll, grands peintres albertains modernes qui font exception aux paysagistes traditionnels.

À partir des années 1960, et ce, jusque dans les années 1980, la théorie sur le formalisme abstrait de l'école new-yorkaise exerce son influence sur les peintres du Nord de l'Alberta, tels que Douglas Haynes à l'U. de l'Alberta. Les peintres abstraits Robert Scott, Terrence Keller et Graham Peacock comptent parmi les nombreux artistes soutenus par l'Edmonton Art Gallery, qui devient aussi le chef de file à l'échelle du pays, en matière d'exposition et de promotion d'oeuvres modernes de sculpteurs sur métal comme Peter Hyde et Alan Reynolds. La fin des années 1980 est marquée, partout dans la province, par une résurgence de la peinture et de la sculpture figuratives et par l'apparition, tant à Edmonton qu'à Calgary, d'une importante colonie de graveurs d'art.

Les principaux musées d'art publics sont l’Art Gallery of Alberta de Edmonton et le Glenbow de Calgary, sans oublier la Southern Alberta Art Gallery de Lethbridge et l’Art Gallery of Grande Prairie, qui ont un rayonnement régional.

Les activités professionnelles dans le domaine des arts d'interprétation sont concentrées à Calgary et à Edmonton. Edmonton accueille un important festival de musique folklorique (Edmonton Folk Fest) et le Festival international de jazz d’Edmonton, encensé par la critique. L'Orchestre symphonique d'Edmonton et l'Orchestre philharmonique de Calgary constituent les principales formations orchestrales de la province. L'Alberta compte aussi trois troupes d'opéra, l'Edmonton Opera Association et la Southern Alberta Opera Association de Calgary et la Alberta Opera Touring Association, qui développe et présente de l’opéra pour enfants spécifiquement. Il y a une compagnie de ballet dans la province, l'Alberta Ballet Company, dont le siège social est à Calgary.

Parmi les compagnies théâtrales professionnelles d'importance, on retrouve le Citadel Theatre d'Edmonton et le Theatre Calgary. Par ailleurs, chaque année durant l'été, Edmonton est la ville-hôtesse du International Fringe Theatre Festival, un festival où sont présentées, durant une semaine, des pièces, anciennes et modernes, dans des théâtres en plein air ou sur des scènes traditionnelles. De nombreux dramaturges albertains (dont John Murrell et Sharon Pollock, de renommée nationale) ont travaillé en collaboration avec l'Alberta Theatre Projects, une compagnie de Calgary qui favorise les écrivains et les thèmes locaux. Chaque été, Edmonton est également le théâtre de la manifestation The Works Arts and Design Festival, un festival d'arts visuels qui s'est imposé, à l'échelle nationale, comme le pionnier du genre.

Parmi les principales salles à la disposition des arts d'interprétation, notons les auditoriums jumeaux Jubilee d'Edmonton et de Calgary (construits en 1955 à l'occasion du cinquantenaire de la province), le Citadel Theatre d'Edmonton, le Timms Centre For the Arts (1995), le Winspear Centre (1996) ainsi que le EPCOR Centre for the Performing Arts de Calgary (1985). Le Banff Centre School for Continuing Educations'est bâti une renommée nationale et internationale en tant que centre de formation pour les jeunes professionnels des arts d'interprétation.

Plusieurs écrivains à succès, romanciers ou essayistes salués par le public et par la critique sont originaires de l'Alberta, dont les romanciers Robert Kroetsch, W.O. Mitchell et Rudy Wiebe.

Des historiens régionaux tant populaires qu’universitaires, incluant Grant MacEwan, James Gray, Hugh Dempsey, James MacGregor et A.W. Cashman dominent le genre romanesque.

Médias

Calgary Herald est le plus principal, suivi par le Edmonton Journal. Le Edmonton Sun, Calgary Sun, Lethbridge Herald, Red Deer Advocate, Medicine Hat News et le Grande Prairie Daily Herald-Tribune sont les autres principaux quotidiens dans la province. Tous les quotidiens de l’Alberta font partie des grandes chaînes de journaux canadiens. La Alberta Weekly Newspapers Association possède 118 hebdomadaires communautaires desservant les régions métropolitaines, suburbaines et rurales de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest.

Il y a au total 24 stations de télévision en Alberta. La Société Radio-Canada possède une station du réseau à Calgary et deux à Edmonton. CTV a des stations à Calgary, Lethbridge, Edmonton et Red Deer. Shaw Media inc. possède les stations Global Television à Calgary, Lethbridge et Edmonton. Rogers Communications inc. a deux canaux pour Calgary et deux autres pour Edmonton. James A. Pattison possède la station de Medicine Hat. La plus grande partie des régions urbaines de la province sont aussi desservies par des réseaux de câblodistribution qui offrent des canaux locaux et américains supplémentaires aux abonnés.

Au total, on compte 92 stations de radio AM et FM en Alberta. On en trouve 18 à Calgary et 19 à Edmonton. À l’exception de sept stations, propriétés de la Société Radio-Canada (trois à Calgary et quatre à Edmonton), toutes les stations de radio dans la province appartiennent à des particuliers.

Lieux historiques

Il existe un réseau de 19 lieux historiques, centres d'interprétation et musées en Alberta, dont l'exploitation relève des autorités provinciales, qui couvrent une mosaïque considérable de sujets reliés à l'histoire et aux sciences naturelles. En outre, on trouve plus de 200 musées à vocation communautaire et 30 dépôts d'archives locales. La Fondation des ressources historiques de l'Alberta, financée par les recettes de la vente de billets de loterie, offre aussi une aide aux groupes locaux en matière de préservation des édifices d'intérêt patrimonial, de pose de plaques repères, de recherche et de publication de documentation.

Le Glenbow de Calgary, le Provincial Museum of Alberta à Edmonton, le Royal Tyrrel Museum of Palaeontology à Drumheller et le Galt Museum à Lethbridge constituent les principaux musées. Parmi les autres importantes attractions de nature patrimoniale, figurent le site du patrimoine mondial Head-Smashed-In Buffalo Jump près de Fort Macleod, le Village du patrimoine culturel ukrainien à l'est d'Edmonton, le parc Fort Edmonton, l'Heritage Park à Calgary, le Fort Calgary, le Fort Macleod, le Frank Slide Interpretive Centre et Medalta Potteries à Medicine Hat. Les Archives provinciales de l'Alberta à Edmonton et les Glenbow Archives à Calgary abritent les principales archives historiques.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom