Avant la colonisation, les Autochtones s’appuyaient sur des systèmes de guérison riches et variés. L’introduction de nouvelles maladies contagieuses par les colons a mis beaucoup de pression sur ces systèmes traditionnels. Les Européens ont modifié également de manière importante les conditions sociales, économiques et politiques qui influencent le bien-être des communautés autochtones. Ces changements ont encore aujourd’hui des effets sur la santé des Autochtones au Canada. (Voir aussi Conditions sociales des peuples autochtones au Canada et Autochtones : conditions économiques.)

Santé et guérison autochtones

Au Canada, les Autochtones utilisent des méthodes de guérison traditionnelles qui dépendent de l’environnement local et qui sont adaptées aux besoins des habitants de chaque territoire. Par exemple, les Inuits possèdent de nombreuses méthodes pour traiter les engelures et l’hypothermie. (Voir aussi Blessures dues au froid.) L’environnement naturel définit alors l’expertise médicale et les pratiques adoptées par les Autochtones.

L’arrivée des Européens en Amérique du Nord introduit des maladies inconnues comme la variole et la grippe, ce qui met à rude épreuve les systèmes de soin des Autochtones. (Voir aussi Épidémies au Canada.) Toutefois, leurs modes de guérison réussissent éventuellement à répondre à ces maladies. Les communautés réagissent à ces fléaux des manières qui varient au fil du temps et selon les régions.

Les pratiques de santé et de mieux-être autochtones sont forcées de fonctionner dans le cadre établi par les structures coloniales. Des modifications apportées à la Loi sur les Indiens à la fin du 19e et au début du 20e siècle criminalisent et interdisent ces pratiques de guérison. Cette nouvelle version, conjuguée à de mauvaises conditions de vie, à de la pauvreté, au racisme, à des pertes territoriales et à un accès décroissant aux aliments, a des effets désastreux sur la santé des Autochtones.

Tandis que les nations autochtones luttent pour affirmer leur souveraineté, de nombreux usages thérapeutiques persistent. De plus, certains organismes de soins de santé adoptent des modèles de traitement qui conjuguent les connaissances et les visions du monde occidentales et autochtones.

Déterminants sociaux de la santé

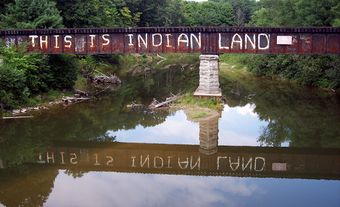

Les déterminants sociaux de la santé sont des paramètres sociaux et économiques qui caractérisent la position d’une personne dans la société et influent sur sa santé. Il peut être question, par exemple, de l’accès à de la nourriture et à un logement sécuritaire; de la qualité de l’éducation et des soins de santé; et de l’accès à d’autres services sociaux. Pour les Autochtones au Canada, la colonisation a créé des conditions entraînant un état de santé plus désolant que pour le reste de la population. Par exemple, leur taux d’insécurité alimentaire est plus élevé que la moyenne nationale. Cela découle directement des politiques fédérales et provinciales qui ont empêché ou limité l’accès à la nourriture et aux remèdes issus de la terre, qui ont contribué à maintenir la santé et le bien-être des Autochtones pendant de nombreuses générations. (Voir aussi Médecine traditionnelle des Premières Nations au Canada.)

Dans les réserves, le taux de mortalité infantile (TMI) est de trois à sept fois plus élevé que la moyenne nationale. En dehors des réserves, les populations autochtones ont un TMI qui tend à être deux à quatre fois plus élevé que celui des populations non autochtones. Les enfants autochtones sont quatre fois plus à risque de souffrir de la faim que les enfants non autochtones et ont également 40 % plus de risque de vivre sous le seuil de pauvreté. Un TMI élevé, combiné à de la malnutrition et à un accès difficile aux soins de santé, mène à une plus forte prévalence de maladies chroniques chez les enfants et les adultes autochtones.

Le diabète de type II est probablement la maladie chronique la plus préoccupante et répandue chez les Autochtones. Il est intimement relié au traumatisme historique et à la dépossession des terres. Des études révèlent que le diabète de type II est deux à cinq fois plus répandu chez les Autochtones que dans l’ensemble de la population. Compte tenu du prix élevé des aliments dans les régions isolées du nord et de la forte insécurité alimentaire qui touche les Autochtones de manière disproportionnée, ces nombres sont peu surprenants.

L’état de santé des peuples autochtones est également affecté par les mauvaises conditions de logement. Les maisons dans les réserves sont trois fois plus susceptibles d’avoir besoin de réparations importantes que les maisons des Autochtones à l’extérieur des réserves, et six fois plus que les maisons des non-Autochtones. De plus, 37 % des Premières Nations vivant dans des réserves et 40 % des Inuits du nord vivent dans des logements surpeuplés. Des études révèlent que les personnes vivant dans des lieux surpeuplés, humides et où des moisissures sont présentes sont plus à risque de souffrir de dépression, de symptômes respiratoires et d’asthme.

Comme le montrent ces statistiques, le colonialisme historique et actuel a contribué à un accès inégal aux soins de santé. Combiné au racisme et à d’autres déterminants sociaux, il continue d’avoir des conséquences importantes et graves sur la santé des peuples autochtones.

Prestation de soins de santé occidentaux

À partir de la fin du 19e siècle, des soins de santé de base sont offerts aux Autochtones. Ce sont les organisations missionnaires qui en font la demande, craignant que la mauvaise santé des communautés autochtones ne se répande dans les colonies blanches.

Les chefs ont proposé des dispositions relatives aux soins de santé dans le cadre des négociations du Traité n° 6. Leurs efforts ont abouti à l’inclusion d’une clause exigeant qu’une pharmacie soit conservée chez l’agent des Indiens. Certains affirment que cette clause établit un droit issu de traité (voir aussi Droits des Autochtones au Canada) à l’égalité d’accès aux soins de santé modernes.

Le premier ministère fédéral de la Santé, créé en 1919, ne s’adresse pas aux communautés autochtones. Ce n’est qu’en 1927 qu’une division est officiellement créée dans le ministère des Affaires indiennes pour s’occuper des soins de santé. Avant 1927, le gouvernement fédéral offre seulement des soins de santé limités et de base aux Autochtones.

Après la Deuxième Guerre mondiale, des préoccupations croissantes à propos de la tuberculose chez les peuples autochtones et la menace perçue de la « tuberculose indienne » pour la population mènent à une hausse du nombre de sanatoriums ségrégués et d’hôpitaux indiens partout au Canada. (Voir aussi Ségrégation raciale des peuples autochtones au Canada.)

Dans les années 1960, le gouvernement fédéral signe de nombreux accords avec les provinces pour offrir aux peuples autochtones l’accès aux soins de santé provinciaux en dehors des réserves. Il demeure toutefois responsable de les fournir dans les réserves et les régions éloignées. Au cours des dernières décennies, Ottawa a déployé certains efforts pour transférer la responsabilité de la santé aux pouvoirs locaux. Malgré cela, les soins de santé offerts aux peuples autochtones du Canada demeurent inadéquats, complexes et sous-financés. (Voir aussi Services aux Autochtones Canada.)

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom