Collection

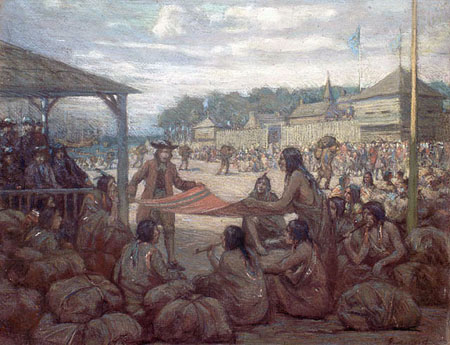

Traite des fourrures au Canada

La traite des fourrures est une vaste entreprise commerciale dans l’étendue sauvage et boisée de ce que l’on connaît maintenant comme le Canada. Elle est à son apogée pendant près de 250 ans, des tout premiers débuts du 17e siècle jusqu’au milieu du 19e siècle. Soutenu principalement par le piégeage de castors pour subvenir à la demande européenne de chapeaux de feutre, ce commerce à forte concurrence ouvre les portes de l’exploration et de l’établissement...