Macleans

Open Skies Agreement Signed (en anglais seulement)

Cet article provient du magazine Maclean’s. Il est uniquement disponible en anglais.Cet article a été initialement publié dans le magazine Macleans (06/03/1995)

Entrez votre terme de recherche

L'inscription améliore votre expérience TCE avec la possibilité d'enregistrer des éléments dans votre liste de lecture personnelle et d'accéder à la carte interactive.

Créer mon compteMacleans

Cet article provient du magazine Maclean’s. Il est uniquement disponible en anglais.Cet article a été initialement publié dans le magazine Macleans (06/03/1995)

"https://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

"https://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

Article

L'affaire Opération Désarmement est également connue sous le nom d'affaire des Missiles de croisière.

"https://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

Macleans

Cet article a été initialement publié dans le magazine Macleans (03/02/1997)

"https://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

Article

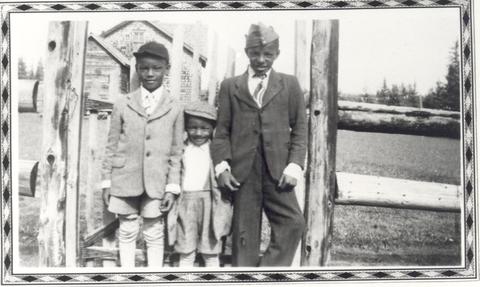

Le décret du Conseil C.P. 1324 a été adopté le 12 août 1911 par le Cabinet du premier ministre sir Wilfrid Laurier. Il visait à interdire à toute personne noire d’entrer au Canada pour une période d’un an parce que « la race noire [...] est considérée comme inadaptée au climat et aux exigences du Canada ». Le décret a constitué le point d’orgue de ce que le chercheur R. Bruce Shepard a appelé « la campagne canadienne du racisme diplomatique ». Bien que ce règlement n’ait jamais été inscrit dans la Loi sur l’immigration , il demeure une indication claire de la volonté du gouvernement d’empêcher l’établissement des Noirs au Canada (voir Immigration).

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/9d43e9db-d903-4447-a4a6-ad497d99685f.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/9d43e9db-d903-4447-a4a6-ad497d99685f.jpg

Article

L’Ordre de Jacques-Cartier (OJC), communément appelé « La Patente », est une société secrète fondée en 1926 à Vanier (aujourd’hui Ottawa), en Ontario, afin de promouvoir les intérêts religieux, sociaux et économiques des Canadiens français. À l’avant-garde des luttes linguistiques et nationales jusqu’aux années 1960, il exerce son influence discrètement grâce au noyautage de diverses associations et mobilise ses membres à l’intérieur d’une structure autoritaire et rigide. L’émergence du nationalisme québécois et de certaines tensions internes mène à sa dissolution en 1965.

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/4b2db646-824c-461d-acf7-30a5d5095b35.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/4b2db646-824c-461d-acf7-30a5d5095b35.jpg

Article

L’Ordre d’Orange était une société fraternelle politique et religieuse au Canada. Du début du 19e siècle, ses membres ont fièrement défendu le protestantisme et le lien britannique, tout en s’offrant une aide mutuelle. L’Ordre avait une forte influence en politique, tout particulièrement, à travers le favoritisme au niveau municipal, et est devenu synonyme de sectarisme et d’émeutes.

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/d5c87930-81f5-4775-8e06-bdef546856e2.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/d5c87930-81f5-4775-8e06-bdef546856e2.jpg

Article

L’Ordre du Canada, la plus haute récompense du système canadien de titres et décorations, a été institué le 1er juillet 1967, jour du centenaire de la Confédération. Tout Canadien peut être nommé membre (C.M.), officier (O.C.) ou compagnon (C.C.) de l’Ordre en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles ou de sa contribution exemplaire dans un grand secteur d’activité. C’est le gouverneur général qui procède aux nominations qui lui sont recommandées par le Conseil consultatif de l’Ordre. Ce dernier se réunit deux fois l’an, sous la présidence du juge en chef du Canada, afin d’étudier les candidatures présentées par la population. De 1967 à 2015, 6 530 personnes de tous les milieux ont reçu cette distinction honorifique.

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/0e8ba642-899b-4107-b3c7-5a059d4c22fb.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/0e8ba642-899b-4107-b3c7-5a059d4c22fb.jpg

Article

Depuis 150 ans, le Québec a développé un système professionnel qui a progressivement regroupé les ordres les plus importants tant par la quantité de leurs membres que par la nature des actes qu'ils posent souvent de façon exclusive.

"https://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

Article

Le 9 mai 1991, les ordres provinciaux sont constitués dans l'ordre de préséance des ordres, des déclarations et des médailles au Canada par le biais d'un décret approuvé par le gouvernement du Canada.

"https://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/tce_placeholder.jpg?v=e9dca980c9bdb3aa11e832e7ea94f5d9

Article

L’Organisation des Nations Unies (ONU) est une organisation internationale regroupant 193 États membres. Elle se consacre au maintien de la sécurité et de la paix mondiales, aux enjeux humanitaires, à la promotion du patrimoine culturel et à l’administration de systèmes de droit international, de transport, de commerce et de justice. Le Canada en est l’un des pays fondateurs. (Voir Le Canada et la Société des Nations.)

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/bdca97b0-8b94-4cb4-bbef-cfcb1b612da5.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/bdca97b0-8b94-4cb4-bbef-cfcb1b612da5.jpg

Article

L’Organisation mondiale des Sikhs (WSO) du Canada est une organisation sans but lucratif. En tant que défenseur des droits de la personne au Canada, au Pendjab et dans le monde entier, WSO Canada s’est impliqué dans plusieurs affaires judiciaires importantes. Cela a permis de développer les lois et les coutumes canadiennes en matière de droits de la personne.

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/new_article_images/PalbinderKaurShergill/Palbinder Kaur Shergill.png" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/new_article_images/PalbinderKaurShergill/Palbinder Kaur Shergill.png

Article

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale qui réglemente le commerce mondial. Elle est basée à Genève, en Suisse, et compte 164 pays membres, dont le Canada. Le pays joue un rôle central au sein de l’OMC et a également été un membre clé de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) qui l’a précédée. En plus de participer à l’élaboration des systèmes de règlement des différends de l’OMC, le Canada est l’un des pays les plus actifs dans le processus de règlement.

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/new_article_images/EconomicsSummaries/dreamstimeextralarge_82230354.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/new_article_images/EconomicsSummaries/dreamstimeextralarge_82230354.jpg

Article

Depuis la fin du 19e siècle, l’activisme politique des Autochtones au Canada se manifeste surtout par la création d’associations politiques qui débordent du cadre de la bande pour défendre leurs intérêts communs. Dans le sillage des critiques persistantes de la politique exposée en 1969 dans le « Livre blanc » du gouvernement fédéral, d’importantes organisations autochtones, notamment l’Assemblée des Premières Nations, sont dorénavant reconnues sur la scène politique et deviennent des acteurs incontournables au niveau national. Ces organisations sont rejointes en 2012 par le mouvement national Idle No More. Le présent article décrit les organisations politiques autochtones en tant qu’organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux canadiens. Il n’aborde pas la structure politique des communautés autochtones, qui s’est souvent construite avant les premières interactions avec les Européens et l’infrastructure coloniale qui en a résulté.

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/73c1f655-bfcc-4aa6-9251-c0d5c550fde4.jpg" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/media/73c1f655-bfcc-4aa6-9251-c0d5c550fde4.jpg

Article

L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a été fondée le 4 avril 1949. Il s’agissait de la première alliance militaire en temps de paix pour le Canada. Le pays s’est ainsi engagé dans un dispositif militaire défensif regroupant les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Europe de l’Ouest. (Les neuf autres nations fondatrices sont la France, la Norvège, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Portugal et l’Italie.) Pendant la Guerre froide, les forces de l’OTAN ont assuré une dissuasion de première ligne contre l’Union soviétique et ses États satellites. Plus récemment, l’organisation a poursuivi la paix et la sécurité mondiales tout en affirmant les intérêts stratégiques de ses membres dans la campagne contre le terrorisme islamique. En 2021, l’OTAN comptait 30 pays membres.

"https://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/new_article_images/NATO/Flag_of_NATO.svg" // resources/views/front/categories/view.blade.phphttps://d3d0lqu00lnqvz.cloudfront.net/media/new_article_images/NATO/Flag_of_NATO.svg