Le développement des chemins de fer à vapeur au 19e siècle a révolutionné les transports au Canada et a joué un rôle intégral dans l’édification du pays. Les chemins de fer ont également joué un rôle intégral dans le processus d’industrialisation, dans l’ouverture de nouveaux marchés et dans le rapprochement des régions, tout en créant une demande de ressources et de technologie. La construction de chemins de fer transcontinentaux, comme le Canadien Pacifique, a permis l’établissement de colonies dans l’Ouest, et a joué un rôle important dans l’expansion de la Confédération. Cependant, les chemins de fer ont aussi eu un effet de division, puisque le public a en alternance louangé et critiqué l’implication des gouvernements dans la construction des chemins de fer et l’ampleur des subventions offertes aux compagnies ferroviaires.

Ce texte est l’article intégral sur l’histoire du chemin de fer au Canada. Si vous souhaitez lire un résumé en langage simple, veuillez consulter : Histoire du chemin de fer au Canada (résumé en langage simple).

Au début du 17e siècle, des chemins de fer miniers font leur apparition en Angleterre; tirés par des chevaux, ces trains transportent le minerai et le charbon des mines jusqu’à l’eau. Au Canada, un chemin de fer primitif de ce type pourrait avoir été utilisé dès les années 1720, pour transporter de la pierre extraite de la carrière à la forteresse de Louisbourg. Dans les années 1820, un chemin de fer incliné sur câbles téléphériques et propulsé par un treuil actionné par une machine à vapeur est utilisé pour hisser les pierres nécessaires à la construction de la Citadelle de Québec. Un autre chemin de fer est utilisé lors de la construction du Canal Rideau pour transporter les pierres de la carrière de Hog’s Back à Ottawa.

L’ère du chemin de fer

La locomotive à vapeur, combinée à la faible friction du roulement des roues bridées de fer sur les rails de fer, permet à George Stephenson (le premier des grands ingénieurs ferroviaires) de concevoir et de superviser la construction de la ligne Liverpool-Manchester, en 1830. Commence alors l’ère du chemin de fer en Angleterre. En 1841, on compte déjà près de 2100 km de voies ferrées dans les îles britanniques, et en 1844, la promotion frénétique des voies ferrées, à juste titre nommée « The Mania » est en cours. Un bon nombre des caractéristiques durables du chemin de fer sont établies à cette époque : la locomotion à vapeur, l’écartement standard (1 435 m) et les rails à bords roulés (qui se gonflent au-dessous pour plus de résistance).

Premiers chemins de fer en Amérique du Nord britannique

La fièvre des chemins de fer arrive un peu plus tard en Amérique du Nord britannique; la colonie est constituée d’une petite population et une grande partie de son capital est liée au développement de ses canaux et voies navigables intérieures. Néanmoins, il ne faut pas longtemps pour que les politiciens et les entrepreneurs prennent conscience de ses avantages éventuels. La province du Canada (1841-1867) est un pays gigantesque. Ses routes sont peu développées et ses voies navigables sont gelées jusqu’à cinq mois par année.

Le premier véritable chemin de fer construit au Canada est le Champlain and Saint Lawrence Railroad, qui va de La Prairie sur le fleuve Saint-Laurent à St John’s sur la rivière Richelieu (maintenant appelé Saint-Jean-sur-Richelieu). Soutenue par John Molson et d’autres marchands de Montréal, la ligne est officiellement inaugurée le 21 juillet 1836. Bâti pour servir de « portage » entre Montréal et le lac Champlain, ce chemin de fer ne transporte toutefois que très peu de marchandises. (Voir aussi Le premier chemin de fer du Canada.)

Le 19 septembre 1839, le premier chemin de fer des Maritimes ouvre; Albion Mines Railway est construit pour transporter le charbon des mines Albion sur environ 9,5 km, jusqu’au quai de chargement de Dunbar Point (près de Pictou, en Nouvelle-Écosse). Le Montreal and Lachine Railroad (1847) est une autre courte ligne (12 km) construite pour compléter le transport par voie navigable.

La folie du chemin de fer

Le projet le plus ambitieux est le St. Lawrence and Atlantic Railroad, initialement promu par John A. Poor de Portland, dans le Maine, et l’entrepreneur canadien Sir Alexander Tilloch Galt. Le double objectif de cette ligne est d’assurer à Montréal une ouverture permanente sur l’océan et de donner à Portland un accès à l’arrière-pays. La promotion de ce chemin de fer établit un modèle qui se répétera souvent par la suite. Dans leur enthousiasme initial, les Montréalais s’engagent à payer 100 000 £, mais ne versent que 10 % de ce montant. Alexander Galt réussit à réunir 53 000 £ de plus en Angleterre et il hypothèque sa société immobilière pour faire avancer le projet.

Mais c’est le Guarantee Act de 1849, parrainé à la législature canadienne par un ami d’Alexander Galt, Sir Francis Hincks, qui assure l’achèvement de la construction du chemin de fer en 1853. En vertu de cette loi, les chemins de fer d’une longueur supérieure à 120 km sont admissibles à une subvention gouvernementale qui garantit des intérêts pouvant atteindre jusqu’à 6 % sur la moitié des obligations, une fois que la moitié du chemin de fer est complétée. Bien que la loi instaure une aide financière gouvernementale pour la construction de chemins de fer, elle déclenche aussi une folie de construction de chemins de fer au Canada, qui conduit les entreprises et les gouvernements à se surpasser financièrement.

Une autre collaboration entre les intérêts américains et canadiens donne naissance au Great Western Railway, dont la construction commence en octobre 1849 et se termine en janvier 1854, et se rend de Niagara Falls jusqu’à Windsor dans le Canada-Ouest (maintenant l’Ontario). Pour ce faire, l’homme d’affaires et politicien conservateur Sir Allan MacNab recrute des partenaires au Canada et aux États-Unis, et il persuade l’Assemblée législative de consentir un prêt de 200 000 £, ce qui lui rapporte énormément.

Le plus ambitieux projet ferroviaire au Canada avant la Confédération est le Grand Trunk Railway of Canada (GTRC), une audacieuse tentative de la part de Montréal pour prendre la maîtrise de l’arrière-pays du Canada-Ouest et de l’activité commerciale des États américains dans la région des Grands Lacs. Le GTRC suscite de grandes attentes, mais les Canadiens n’ont ni l’argent ni les techniciens nécessaires à sa construction. Le succès que remportent Sir Francis Hincks et d’autres promoteurs dans le financement du GTRC et dans d’autres projets ferroviaires est largement dû à leur détermination et à l’enthousiasme apparemment sans limites des investisseurs britanniques pour les chemins de fer.

Au moment de l’achèvement de la ligne de Sarnia à Montréal en 1860, le GTRC est endetté de 800 000 £ aux banques britanniques Baring Bros et Glyn Mills. Sir Edward Watkin, envoyé par le siège social pour réorganiser le chemin de fer, déclare que le GTRC est « un gâchis organisé, je pourrais même dire un gouffre d’iniquité ». Le GTRC compte sur l’aide du gouvernement afin de continuer ses opérations et en 1862, l’Acte de l’arrangement du Grand Tronc fournit encore plus de ressources à la compagnie ferroviaire. Le public, qui était auparavant enthousiasmé par le potentiel de GTRC, considère ces documents avec mépris et hostilité.

Impact économique et industriel

Les difficultés financières rencontrées par tous les premiers chemins de fer entraînent des dépenses publiques massives sous forme de subventions en espèces, d’intérêts garantis, de concessions de terrains, de remboursements de taxes et de droits de passage. Les chemins de fer contribuent en retour au développement économique général, et leurs avantages indirects pour l’industrie et le marché de l’emploi sont énormes. Contrairement aux canaux, les chemins de fer s’étendent sur de nouveaux territoires et repoussent les limites de l’exploitation agricole et forestière vers le nord et vers l’ouest.

L’effet des chemins de fer sur les centres urbains naissants est crucial et spectaculaire. La position dominante de Toronto dans le centre-sud de l’Ontario est clairement établie par ses connexions ferroviaires. La ville bénéficie de ses liens avec la Great Western et de sa position centrale sur le réseau du GTRC, alors qu’elle n’a pas vraiment contribué à la construction de l’un ou de l’autre. Elle exploite également l’arrière-pays nord par le Ontario, Simcoe and Huron Railway (achevé à Collingwood, dans la baie Georgienne, en 1855, avec un embranchement vers Belle Ewart, sur la rive sud du lac Simcoe), le Toronto, Grey and Bruce Railway (achevé à Owen Sound, dans la baie Georgienne, en 1873), et le Toronto and Nipissing Railway (prolongé jusqu’au lac Simcoe en 1877). Toronto est également le foyer de la première locomotive construite au Canada : la Toronto No. 2 de la ligne Ontario, Simcoe and Huron Railway est construite par James Good, de Toronto, en 1853.

Bien que les chemins de fer sont aussi construits dans des régions moins peuplées et non industrialisées comme Terre-Neuve, ils ne sont pas aussi profitables et ils tendent à diminuer en taille et en importance au fil du temps. Le développement du réseau Newfoundland Railway fait figure d’exemple. En 1919, le Grand Trunk Railway of Canada gagne 16 000 dollars du mille alors que celui du Newfoundland en gagne 1 500.

Les chemins de fer jouent un rôle essentiel dans le processus d’industrialisation, car ils se lient et ouvrent de nouveaux marchés, tout en créant une demande pour le carburant, le fer et l’acier, ainsi que les locomotives et le matériel roulant. Les chaudières au bois des premières locomotives requièrent énormément de carburant et des stations de ravitaillement en bois sont nécessaires à intervalles réguliers tout le long de la ligne.

Les entrepreneurs investissent dans la fabrication d’à peu près tout ce qui est nécessaire aux activités ferroviaires, et par conséquent, les chemins de fer ont un effet positif sur l’emploi. Certaines petites villes deviennent des centres de services et d’entretien ferroviaires, la majeure partie de la population dépendant des commerces ferroviaires; par exemple, Cobourg Car Works emploie 300 personnes en 1881. Le chemin de fer a également un impact décisif sur les caractéristiques physiques des villes canadiennes : les hôtels et les industries sont construits autour des voies, des chantiers et des gares, faisant du chemin de fer une caractéristique centrale du paysage urbain.

Le chemin de fer stimule grandement l’ingénierie, particulièrement avec la demande qu’il crée pour des ponts et des tunnels . Les Canadiens contribuent à quelques inventions, notamment le premier système de freinage efficace (W.A. Robinson, 1868) et le chasse-neige rotatif à turbine (J.W. Elliott, 1869; perfectionné par O. Jull), qui permet des déplacements sûrs et réguliers pendant les hivers canadiens. Le grand ingénieur ferroviaire canadien, Sir Sandford Fleming , invente son célèbre système de fuseaux horaires pour remédier au problème soulevé par les différences d’heure d’une localité à une autre le long des voies ferrées (voir L’invention de l’heure normale).

Chemins de fer transcontinentaux

La deuxième phase de la construction de chemins de fer au Canada arrive avec la Confédération, en 1867. Comme l’historien George Stanley l’a écrit dans The Canadians : « des liens d’acier et de sentiment étaient nécessaires pour maintenir la nouvelle Confédération. Sans les chemins de fer, le Canada n’aurait pas existé, il n’aurait pas pu y en avoir ». De fait, la construction du chemin de fer Intercolonial est une condition inscrite dans la Loi constitutionnelle de 1867. En raison de l’immense taille de la nouvelle nation, ainsi que le fait que les considérations politiques l’emportent souvent sur les réalités économiques (comme le prouvent les routes détournées de l’Intercolonial et d’autres voies ferrées pour éviter le territoire américain), l’aide du gouvernement est cruciale pour la construction de chemins de fer transcontinentaux.

Le chemin de fer Intercolonial est la propriété du gouvernement fédéral et il est exploité par celui-ci. Il est également largement financé par des prêts britanniques soutenus par des garanties de l’Empire. En dépit des manœuvres d’intimidation des commissaires bien décidés à en tirer un avantage politique, Sandford Fleming construit l’Intercolonial selon les normes les plus élevées et l’achève en 1876.

Le chemin de fer du Canadien Pacifique

En 1871, la Colombie-Britannique est attirée dans la Confédération par la promesse d’un chemin de fer transcontinental fait dans les dix ans. La ligne proposée, plus longue de 1600 km que la première ligne transcontinentale américaine, représente une dépense énorme pour un pays d’à peine 3,5 millions d’habitants. Deux consortiums se disputent le contrat, qui est secrètement promis à Sir Hugh Allan en échange d’un soutien financier aux Conservateurs lors des élections très contestées de 1872. La révélation subséquente que Sir Hugh Allan est largement soutenu par des promoteurs américains et qu’il a investi 350 000 dollars dans la campagne des Conservateurs renverse le gouvernement (voir Scandale du Pacifique).

Le saviez-vous?

Les traités no1 à no7, conclus entre la Couronne et les Premières Nations entre 1871 et 1877, renforcent la revendication du Canada des terres situées au nord de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ils permettent la construction d’un chemin de fer national et ouvrent les terres des Territoires du Nord-Ouest à la colonisation agricole. En échange de leur territoire traditionnel, les négociateurs gouvernementaux font diverses promesses aux Premières Nations, verbalement et par écrit dans le texte des traités, notamment en ce qui concerne l’octroi de droits spéciaux relativement aux terres visées par les traités, le versement de paiements en espèces et la distribution d’outils de chasse et de pêche, de fournitures agricoles et d’autres articles. Les modalités des traités soulèvent la controverse et donnent lieu à des contestations. Encore aujourd’hui, les traités numérotés ont des répercussions socioéconomiques et juridiques continues sur les communautés autochtones.

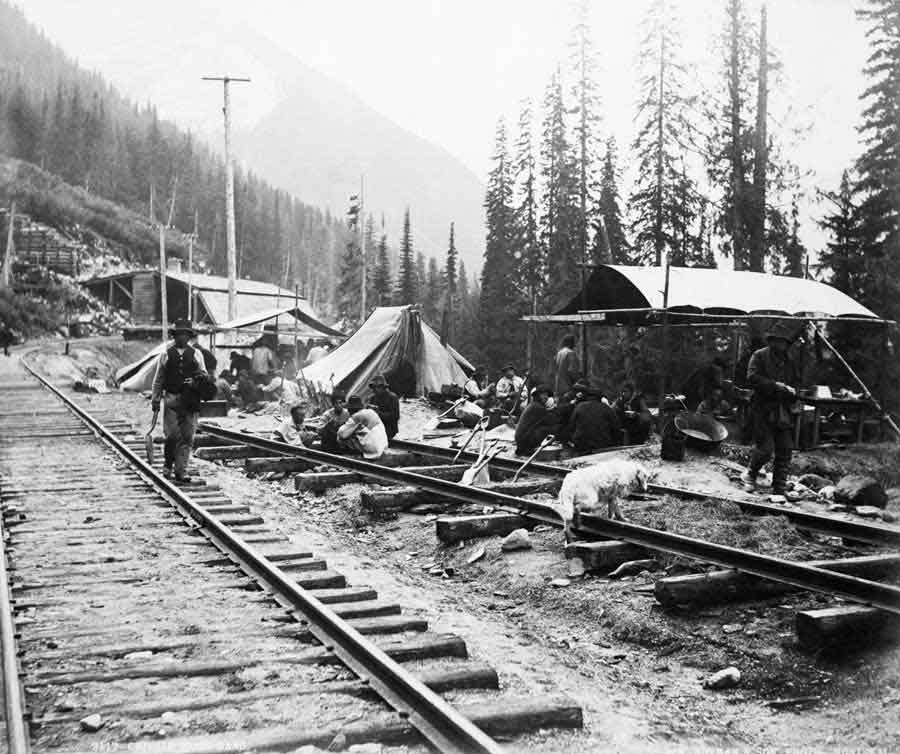

Le 21 octobre 1880, le gouvernement signe finalement un contrat avec la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP), dirigée par George Stephen, et la construction débute en 1881. Le « Last Spike » (dernier crampon) est posé le 7 novembre 1885, et le premier train de voyageurs quitte Montréal en juin 1886 pour arriver à Port Moody, en Colombie-Britannique, le 4 juillet. L’achèvement du chemin de fer est l’un des grands exploits du génie civil de l’époque, et est en majeure partie dû à l’infatigable travail de William Van Horne et à la détermination de sir John A. Macdonald. Bien que le gouvernement de Macdonald soit critiqué pour les termes généreux offerts à la compagnie, le chemin de fer est quand même considéré comme crucial pour la nation.

Bien qu’étant apparemment une entreprise privée, le CP est généreusement doté par le gouvernement fédéral de liquidités (25 millions de dollars), de concessions de terres (25 millions d’acres), d’allégements fiscaux, de droits d’emprise, et d’une interdiction sur 20 ans pour ses concurrents de construire des voies compétitives dans les Prairies qui pourraient être raccordées aux voies ferrées américaines. Que le pays ait bénéficié ou non d’une compensation adéquate pour ces largesses reste un sujet chaudement débattu depuis. La ligne du CP est toutefois construite avant que le marché ne se développe et s’étend le long d’un tracé très coûteux qui traverse le Bouclier canadien du nord de l’Ontario. La décision controversée de John A. Macdonald favorisant une route dispendieuse complètement canadienne semble justifiée lors de la rébellion du Nord-Ouest; comment aurait réagi le gouvernement américain si des troupes canadiennes s’étaient déplacées à travers le territoire américain? Le CP a aussi un profond impact sur la colonisation des prairies canadiennes, et les nouvelles villes, de Winnipeg à Vancouver, sont fortement tributaires du chemin de fer. D’autres petites villes de l’ouest se créent le long de la voie ferrée comme des perles sur une ficelle.

Le saviez-vous?

La construction des chemins de fer canadiens a créé une forte demande de travailleurs. De nouveaux immigrants venant des îles britanniques, d’Europe continentale et de Chine ont constitué une grande partie de la main-d’œuvre de ces projets. La construction ferroviaire attirait également des travailleurs venant des communautés locales, ainsi que des États-Unis. Lorsqu’ils sont arrivés au Canada, de nombreux immigrants ont connu des conditions de travail abusives et des conditions de vie médiocres. Ce fut le cas de 15 000 ouvriers chinois qui ont aidé à construire le chemin de fer du Canadien Pacifique. À travailler dans ces conditions difficiles pour un maigre salaire, ils ont gravement souffert, et les historiens estiment qu’au moins 600 d’entre eux sont morts. (Voir aussi Main-d’œuvre immigrante ; Histoire des travailleurs .)

Le Canadian Northern Railway

Le flot d’immigrants qui s’installent dans les Prairies après 1900, et le développement spectaculaire de l’agriculture rendent vite le CP inadéquat, et donc une troisième phase d’expansion ferroviaire débute. De nombreuses lignes secondaires surgissent dans l’ouest, la plus connue étant le Chemin de fer Canadien du Nord, propriété de deux entrepreneurs audacieux, Sir Donald Mann et Sir William Mackenzie. Le Chemin de fer Canadien du Nord se développe en louant et en absorbant d’autres lignes; il construit également de nouvelles liaisons vers Regina, Saskatoon , Prince Albert et Edmonton et se rend jusqu’au col Yellowhead. Il est relié à l’est, avec son principal terminus à Montréal, et il opère également sur des kilomètres dans l’est du Québec et dans les Maritimes.

Bien que parfois dépeints comme étant des promoteurs rapaces, William Mackenzie et Donald Mann construisent leur chemin de fer pour desservir les besoins de l’ouest auxquels le CP ne répond pas, et ils investissent la majeure partie de leur propre fortune dans cette entreprise. Cependant, celle-ci reçoit une aide publique de 250 millions de dollars, en bonne partie sous forme d’obligations garanties du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux.

Un troisième chemin de fer transcontinental

Pendant ce temps, le premier ministre Sir Wilfrid Laurier encourage avec enthousiasme le développement d’un troisième chemin de fer transcontinental par la compagnie Grand Trunk, maintenant dirigée par Charles Melville Hays. Bien qu’il aurait été logique pour le GTR de collaborer avec le Canadian Northern Railway, des jalousies mutuelles rendent cette coopération impossible. Par conséquent, le gouvernement fédéral décide de construire lui-même une ligne de chemin de fer entre Winnipeg et Moncton (le National Transcontinental Railway ou NTR) et de la louer au GTR une fois complétée. Le NTR est construit à travers les étendues désertes du nord du Québec et de l’Ontario dans l’espoir d’y favoriser le développement; la construction commence en 1905, et se termine en 1913, au coût de 160 millions de dollars. Une filiale du GTR, le Grand Trunk Pacific Railway (GTP), entreprend de construire une ligne plus rentable vers l’ouest à partir de Winnipeg. La construction du GTP commence en 1906 et se termine en 1914, il traverse le col Yellowhead, et la spectaculaire vallée de la rivière Skeena, en direction de Prince Rupert, en Colombie-Britannique.

Le saviez-vous?

En 1912, plus de 7000 ouvriers immigrants du Canadian Northern Railway et du Grand Trunk Pacific Railway ont déclenché une grève en Colombie-Britannique. Dirigés par les Industrial Workers of the World, ils exigeaient de meilleures conditions de vie dans leurs camps de travail, incluant des installations sanitaires et un salaire minimum. Les demandes des travailleurs ont été largement rejetées. Le gouvernement provincial a eu recours à la violence et à des arrestations massives pour briser les grèves. (Voir Grèves des cheminots du fleuve Fraser.)

Nationalisation

La prolifération mal planifiée des voies ferrées s’avère désastreuse. Les rumeurs de parrainage scandaleux lors de la construction du NTR se confirment par la suite. Le CNR et le GTP ne cessent de quémander des fonds publics. La Première Guerre mondiale assène le coup de grâce, mettant fin à l’immigration et tarissant le flot de capitaux britanniques. Dans la confusion et l’exaspération, le premier ministre Sir Robert Borden en appelle à une commission royale, dirigée par Sir Henry Drayton et par le financier britannique W.M. Acworth. En mai 1917, la commission recommande la nationalisation de tous les chemins de fer à l’exception du CP. Au cours des années 1920, le Canadian Northern, l’Intercolonial, le Grand Trunk Railway et le Grand Truck Pacific sont amalgamés pour former la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

Le saviez-vous?

Au cours des premières décennies du 20e siècle, le poste de porteur de wagons-lits était l’un des seuls emplois offerts aux hommes noirs au Canada. Les porteurs de wagons-lits avaient la tâche de répondre aux besoins des passagers tout au long du voyage en train. Bien que ce travail apportait respect et prestige aux hommes dans leurs communautés noires, c’était un travail qui exigeait de longues heures et procurait un maigre salaire. Les porteurs pouvaient être congédiés soudainement et ils étaient souvent la cible de comportements racistes. Les porteurs noirs canadiens ont formé le premier syndicat noir des chemins de fer en Amérique du Nord (1917), et ils sont devenus membres de la Fraternité des porteurs de wagons-lits en 1939. Les deux syndicats ont lutté contre le racisme et les défis auxquels étaient confrontés les porteurs au travail.

Le nord

La période qui suit la création du CN est essentiellement une période de consolidation, bien que plusieurs nouvelles lignes repoussent les limites vers le nord. La ligne de la Hudson Bay Railway, qui commence à partir d’une ligne construite par William Mackenzie et Donald Mann allant jusqu’à The Pas au Manitoba en 1906, est finalement ouverte à la circulation en 1929. Le Pacific Great Eastern commence à s’aventurer lentement vers l’intérieur de la Colombie-Britannique en 1912. Il est complété de Squamish à Quesnel en 1921, et atteint finalement Prince George et Dawson Creek dans les années 1950. Le Northern Alberta Railways (propriété commune du CN et du CP) exploite des voies reliant Edmonton Nord jusqu’à Grande Prairie, ainsi qu’à Dawson Creek en 1931.

L’un des projets les plus fructueux de ces entreprises est possiblement la Commission de transport Ontario Northland, qui atteint la baie James en 1932. Propriété du gouvernement de l’Ontario, cette voie ferrée déclenche aussitôt un essor minier dans la région de Timmins-Porcupine ainsi que l’apparition de la gigantesque industrie des pâtes et papiers. Le chemin de fer Quebec North Shore and Labrador, complété en 1954, donne accès aux immenses gisements de minerai de fer du Québec et du Labrador. En 1964, le Chemin de fer du Grand Lac des Esclaves ouvre et relie Roma, en Alberta, et Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Défis

Plus récemment, les chemins de fer ont rencontré des défis lancés par d’autres modes de transport. Cela donne lieu à d’importants changements autant pour le Canadian National Railway que pour le Canadien Pacifique, incluant la privatisation du CN en 1995, ainsi que la rationalisation des opérations du CP. Les deux chemins de fer sont d’importants transporteurs de marchandises en vrac en Amérique du Nord, particulièrement de charbon et de grain. Plusieurs produits finis sont aussi transportés en train, utilisant des conteneurs ferroviaires qui peuvent facilement être transférés entre trains, bateaux et camions. Grâce au coût relativement bas du transport ferroviaire, les chemins de fer sont une option rentable pour le transport de longue distance de la marchandise américaine ou canadienne vers les marchés.

Cependant, le voyage de passagers a diminué de manière importante. Afin de compenser les chemins de fer pour la perte des revenus de passagers, le gouvernement canadien a offert des subventions directes aux chemins de fer de 1967 à 1977. Ceci a pris fin avec la création de VIA Rail en 1977, qui est devenue une société d’État en 1978. VIA Rail est responsable de la plupart des opérations entre les villes pour les passagers. Dans les années 2000, les pressions financières ont mené à la diminution du service entre les villes, même si VIA Rail assure toujours l’opération de plusieurs trains dans le corridor de la ville de Québec à Windsor.

Héritage

Les chemins de fer ont-ils atteint les objectifs que l’on attendait d’eux? Ont-ils remboursé les importantes injections de fonds publics? Un bilan final ne pourra probablement jamais être fait, en particulier pour juger de la satisfaction des objectifs économiques nationalistes et à long terme. La réglementation des chemins de fer (maintenant sous la responsabilité de l’Office national des transports du Canada) et les accords sur les tarifs des marchandises (notamment la Convention du Nid-de-Corbeau) ont fait l’objet de vives controverses, et les agriculteurs de l’ouest ont des points de vue radicalement différents de celles des compagnies de chemin de fer sur ces questions (voir Réglementation du transport).

Par ailleurs, les pionniers du rail, de Sandford Fleming et William Van Horne à Hugh Allan, Donald Mann, William Mackenzie, George Stephen et Lord Thomas George Shaughnessy, figurent parmi les personnages les plus marquants de l’histoire canadienne, suscitant tour à tour l’admiration pour leurs exploits techniques et le mépris pour les fonds publics qu’ils ont peut-être dilapidés.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom