L'histoire de la France comme puissance coloniale en Amérique du Nord débute au 16e siècle, à l'époque des explorations européennes et des voyages de pêche. La colonie française de la Nouvelle-France s’étend, à son apogée, sur un énorme territoire allant du golfe du Saint-Laurent jusqu’en Louisiane. La présence française est marquée par d’importants échanges commerciaux, mais aussi par des conflits récurrents avec les peuples autochtones. Ceux-ci sont établis sur un vaste territoire que la France cherche à s’approprier. La colonisation française est aussi motivée par des objectifs religieux et liés au peuplement. Après la Conquête britannique, la Nouvelle-France est cédée à la Grande-Bretagne en 1763 et devient une colonie britannique. (Voir Traité de Paris (1763).)

(Cet article est la version complète du texte sur la Nouvelle-France. Si vous souhaitez lire une version simplifiée, veuillez consulter Nouvelle-France (résumé en langage simple).)

Les peuples autochtones vivent depuis des millénaires sur le territoire qui devient la Nouvelle-France et les Vikings le fréquentent dès la fin du 10e siècle ( voir Expéditions vikings). Toutefois, c'est surtout de la fondation de Québec en 1608 jusqu'à la cession du Canada à l'Angleterre en 1763 que la France imprègne l'histoire d'un continent dont elle vient à contrôler les trois quarts des terres, incluant l’Acadie. Elle implante, notamment dans la vallée du Saint-Laurent (voir Basses terres du Saint-Laurent) une population qui réussit à affirmer sa vitalité et sa culture jusqu'à nos jours.

Fondation et contexte

La fondation de la Nouvelle-France s'inscrit, au 16e siècle, dans le vaste mouvement des initiatives d’exploration européenne. À la suite des autres puissances européennes (Angleterre, Espagne et Portugal) et des voyages vers l’Amérique de Christophe Colomb en 1492, John Cabot en 1497, puis des frères Corte-Real (voir aussi Portuguais), la France s'intéresse à l’exploration maritime.

En 1524, Giovanni Verrazzano longe la côte est de l'Amérique, de la Floride à Terre-Neuve. Par la suite, Jacques Cartier effectue trois voyages de découverte. Il prend possession du territoire au nom du roi de France en plantant une croix à Gaspé (voir Gaspésie) en 1534. L'année suivante, il remonte le Saint-Laurent, hiverne à Stadaconé (site de l’actuelle ville de Québec) et se rend à Hochelaga (aujourd’hui Montréal). Pendant l’hiver, vingt-cinq de ses hommes meurent du scorbut. En 1536, il retourne en France.

En 1540-1541, Jacques Cartier revient et tente d'établir une colonie à l’embouchure de la rivière du Cap-Rouge. Si des objectifs religieux ont présidé à l'organisation de ces voyages, les motifs économiques sont encore plus évidents. L'espoir de trouver une route vers les Indes est constamment affirmé (voir Passage du Nord-Ouest). En 1534, le roi demande à Jacques Cartier de « découvrir certaines îles et pays : on croit qu'il doit s'y trouver grande quantité d'or et autres richesses ». Lors de son dernier voyage, le découvreur rapporte des minéraux qu'il croit être de l'or et des diamants. Ce n'était que du fer et du quartz (voir Diamants du Canada). La France se désintéresse alors de cette lointaine contrée jusqu'à la fin du 16e siècle.

Entre-temps toutefois, et avant même la venue des grands explorateurs, des Français manifestent un intérêt soutenu pour les ressources poissonnières de cette région (voir Pêche). La présence de pêcheurs basques, bretons et normands sur les Grands Bancs de Terre-Neuve est attestée dès la première décennie du 16e siècle. Dès 1550, les pêcheurs font sécher le poisson sur les rives, établissent des contacts avec les Autochtones et rapportent des fourrures en France. Durant la décennie 1580-1590, plusieurs pêcheurs se tournent vers le commerce des fourrures (voir Traite des fourrures). Cette activité finit par amener les Français loin à l'intérieur du continent. Ainsi, c'est l'entreprise privée qui mène l’exploration de l’Amérique.

Samuel de Champlain, considéré comme le fondateur de la Nouvelle-France, construit une habitation à Québec en 1608. Il reprend les visées de Jacques Cartier de découvrir une percée vers les Indes. Cet établissement répond à des impératifs économiques : se rapprocher des zones riches en fourrures, resserrer les contacts avec les pourvoyeurs autochtones et favoriser l'obtention du privilège d'exploitation. L'envergure d'une telle entreprise oblige la formation de compagnies.

L’administration commerciale de la colonie et les missions religieuses

De 1608 à 1663, l'administration de la colonie est confiée à des compagnies de commerce formées de marchands de diverses villes de France. Les compagnies qui se succèdent s'engagent à peupler et à développer l’Amérique, en retour du privilège d'exploiter ses ressources. La Compagnie des Cent-Associés — une création du grand ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu — gère la Nouvelle-France directement ou par des compagnies subsidiaires de 1627 à 1663. La Compagnie n'atteint cependant pas les résultats escomptés. En 1663, la population dépasse de peu les 3 000 personnes, dont 1 250 enfants nés au pays. (Voir Peuplement de la Nouvelle-France.) Moins de 1 % des terres concédées sont exploitées. Samuel de Champlain, en 1618, anticipe des revenus annuels de 5 millions de livres, grâce à la pêche, aux mines, au bois, au chanvre, aux toiles et à la fourrure. Cependant, seule cette dernière est rentable, et encore moins que prévue. L'évangélisation ne connaît pas de meilleurs succès.

Au cours de son premier demi-siècle d'existence, la Nouvelle-France connaît une véritable épopée missionnaire. (Voir Catholicisme.) En 1632, les Jésuites fondent la mission de Sainte-Marie-des-Hurons. (Voir Hurons-Wendats.) Ville-Marie, qui devient Montréal, est l'œuvre de mystiques et de dévots. Mais les missionnaires ne réussissent finalement qu'à convertir un petit nombre d'Autochtones.

De fait, plusieurs événements politiques et-militaires entravent les efforts de colonisation. Les alliances conclues par Samuel de Champlain entraînent des guerres et suscitent des ennemis. Québec tombe aux mains des Kirke en 1629. Dès la remise du pays à la France en 1632, les Haudenosaunees (Iroquois) se montrent hostiles. Entre 1648 et 1650, ils déciment les Hurons-Wendats qui sont alliés aux Français.

Les épisodes rocambolesques et exagérés des aventures et mésaventures de Pierre-Esprit Radisson et de Dollard des Ormeaux montrent tout de même que la survie de la colonie était menacée.

En 1663, Québec n'est encore qu'un comptoir commercial. L'exploitation de la fourrure s'oppose à celle de l'agriculture (voir Histoire de l’agriculture). La rencontre des cultures s'avère néfaste aux nations autochtones, décimées par la guerre et la maladie. La population française est numériquement très faible. L'administration de la colonie par des exploitants s'avère un échec. La Compagnie remet la destinée de la Nouvelle-France entre les mains du roi. (Voir aussi Compagnie des Indes occidentales.)

Essor sous l'administration royale

L'entrée en scène de Louis XIV favorise l'essor de cette colonie dont il fait une véritable province de France. Il la dote d'une organisation administrative hiérarchisée, veille au peuplement, étend son emprise territoriale et permet la multiplication des entreprises économiques. Auparavant toutefois, il fallait assurer la paix.

Sous les ordres du marquis de Tracy, le régiment de Carignan-Salières érige des forts, ravage des villages et démontre la puissance militaire française. Les Haudenosaunees font la paix. Quatre cents soldats restent au pays pour le coloniser. La royauté facilite également la migration de quelque 850 filles à marier (voir Filles du roi), pour la plupart, orphelines de militaires. On favorise la nuptialité rapide et la natalité. Quand les descendants et les descendantes de ces personnes isolées arrivent à l'âge de s'établir, vingt ans plus tard, la structure démographique est changée. D'une femme pour six hommes qu'elle était en 1663, la répartition entre les sexes devient sensiblement égale. Dorénavant, la population se renouvelle à 90 % grâce aux enfants nés dans la colonie. (Voir Peuplement de la Nouvelle-France.)

Louis XIV met en place une structure administrative similaire à celle instaurée dans les autres provinces et colonies du royaume. La Nouvelle-France passe sous l'autorité du Contrôleur général des Finances puis du Ministère de la Marine. La direction de la colonie est confiée à un Gouverneur responsable des questions militaires et des affaires extérieures. Un Intendant est responsable de la justice, de la police et des finances, en somme de tous les aspects civils de l'administration coloniale. Un Conseil souverain — devenu Conseil supérieur en 1717 — agit comme tribunal d'appel et enregistre les édits du roi.

Reprise de l'exploration et expansion économique

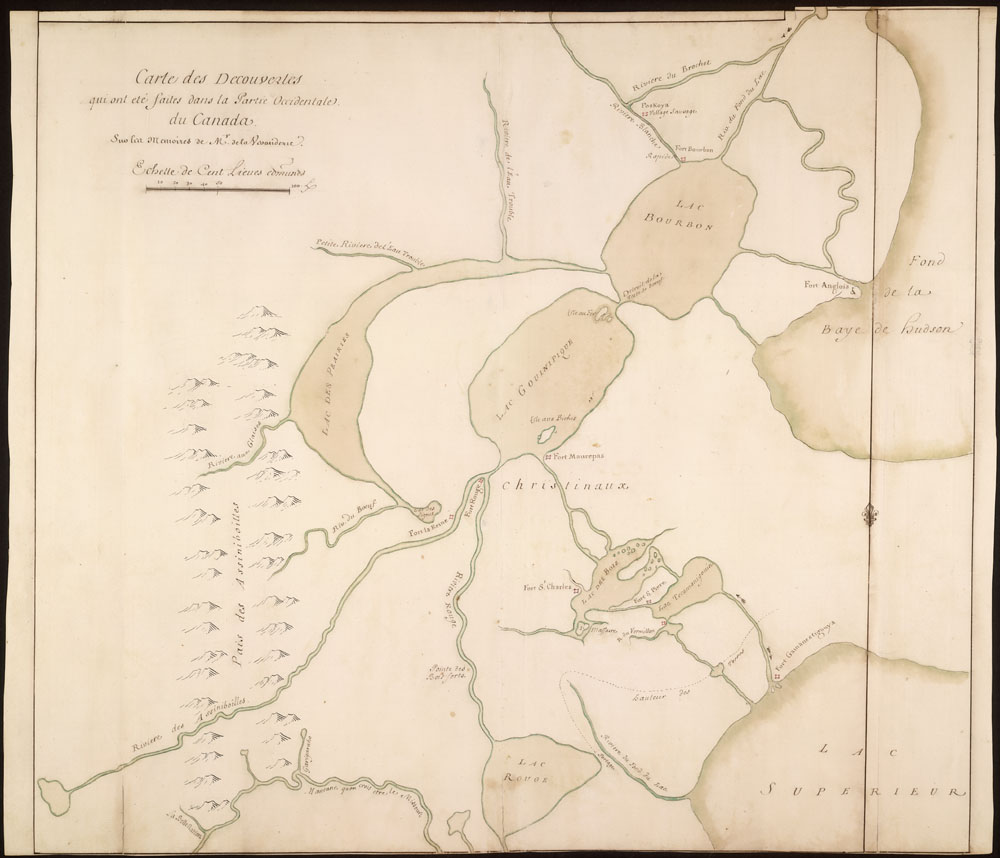

La volonté impérialiste de Louis XIV, la défaite des Haudenosaunees et la nécessité de reconstituer le réseau de traite des fourrures favorisent la reprise des explorations vers les Grands Lacs et le Mississippi. François Dollier de Casson, Louis Jolliet et le Père Jacques Marquette, Cavelier de La Salle s’illustrent. Mais les guerres avec les Haudenosaunees reprennent en 1682 et la colonie se donne de nouveaux héros, comme Le Moyne d’Iberville. L'action politique militaire et missionnaire s'ajoute aux impératifs économiques qui forcent à s'approvisionner en fourrures auprès des nations autochtones.

Enfin, l'intendant Jean Talon, solidement appuyé par le ministre Jean-Baptiste Colbert, amorce un dynamique programme de développement. À l'agriculture et au commerce des fourrures, Jean Talon ajoute la construction navale, le commerce avec les Antilles, les cultures industrielles du lin et du chanvre, les entreprises de pêche, une brasserie, etc. À son départ en 1672, la situation économique ayant changé, il ne subsiste presque rien de ces initiatives prématurées.

Il n'est pas facile de saisir les composantes majeures de cette société en formation. De l'Acadie, l'on connaît la qualité des établissements agricoles, l'importance de la pêche et l'alternance des gouvernements britanniques et français. Dans la vallée laurentienne, l'agriculteur.trice, bien qu'il et elle forment la majorité de la population, ne sont souvent encore qu'un défricheur ou une défricheuse. L'artisan et l'artisane ne sont pas soutenus(-es) par de grandes entreprises. Le traitant et la traitante de fourrures sont soumis(es) à des contraintes économiques de plus en plus sévères, mais il et elle fournissent le seul produit d'exportation. Les officiers militaires par leur intrusion dans le commerce et dans l'entourage du gouverneur jouissent d'un prestige certain.

Le seigneur dispose de peu de revenus et tient son rang de son titre et de l'exercice d'une fonction autre que celle liée à la terre (voir Régime seigneurial). La mobilité sociale, encore possible, mélange les catégories et les groupes.

Fin de l'essor et crise économique

Au début du 18e siècle, la Nouvelle-France atteint son maximum d'extension territoriale. Environ 250 personnes vivent dans une dizaine d'agglomérations à Terre-Neuve. L'Acadie compte près de 1 500 habitants et habitantes. Quelques centaines de personnes s'établissent à l'embouchure du et autant dans la région des Grands Lacs. Quelques centaines de personnes pratiquent de façon saisonnière la pêche sur les côtes du Labrador. Le bassin de la rivière Saguenay, qui constitue le Domaine du Roi, contient quelques postes de traite. Le Canada de l'époque compte quelque 20 000 habitants et habitantes. Les gens du Canada sont agriculteurs ou agricultrices pour la plupart, répartis en un long ruban de peuplement entre Québec et de Montréal.

À l'ouest, une série de postes de traite et de forts jalonnent les voies de communication. Enfin, un peu plus tard, La Vérendrye déroule la carte du continent jusqu'aux pieds des Rocheuses. Mais la Nouvelle-France est un colosse aux pieds d'argile. Les colonies britanniques américaines sont 2 fois plus populeuses et se sentent encerclées et menacées. Par le Traité d’Utrecht en 1713, qui marque la fin de la Guerre de la succession d’Espagne, la France cède à l'Angleterre, Terre-Neuve, la péninsule de l'Acadie et la baie d'Hudson. La Confédération Haudenosaunee passe sous la protection des Britanniques. De plus, le 18e siècle s'ouvre sur une crise majeure dans l'économie coloniale. Le principal produit d'exportation est touché par une mévente en Europe, une qualité à la baisse et des coûts de revient moins attrayants. Les nombreux jeunes gens qui viennent de s'établir n'ont d'autre choix que de se replier sur la terre.

Relance en temps de paix

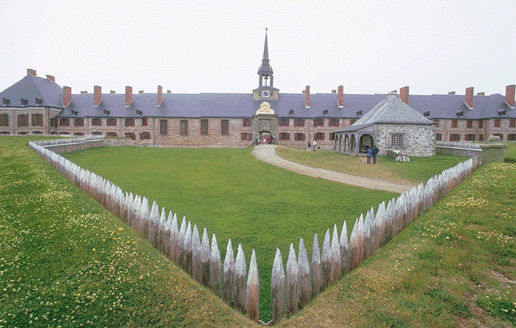

La reprise économique est bien lente, mais elle connaît un essor sans précédent au cours de la longue période de paix qui s'étend de 1713 à 1744. Pour protéger ses zones de pêche, son territoire et les échanges commerciaux avec la colonie, la France érige une imposante forteresse à Louisbourg. Le développement de l'agriculture rapporte des surplus qui, à compter de 1720, sont exportés vers l'île Royale et les Antilles françaises. Le territoire du Canada compte environ 200 seigneuries. Le peuplement accéléré par un taux de natalité très élevé entraîne la création de paroisses. (Voir Peuplement de la Nouvelle-France.) Les règles du mercantilisme n'empêchent pas l'implantation de deux industries majeures : la fonderie (voir Les Forges Saint-Maurice) et la construction navale royale (voir Construction navale et réparation de navires).

Une route de terre relie pour la première fois Montréal à Québec en 1735. Malgré cet élargissement des fondements économiques de la colonie, la fourrure constitue encore 70 % des exportations. Et la paix sert à préparer la guerre. Les budgets de la colonie - qui n'atteignent même pas les sommes engagées dans les loisirs du roi - sont constitués à 80 % de dépenses militaires. La construction de fortifications à la façon européenne y occupe une part beaucoup plus importante que le resserrement du réseau d'alliances avec les nations autochtones.

La société coloniale, influencée par l'élite française qui gère sa destinée, se modèle sur celle de la mère patrie. Elle s'en éloigne toutefois à cause de la faiblesse numérique de la population et d'un contexte économique et géographique radicalement différent. Nobles, bourgeois et bourgeoises, officiers militaires, seigneurs, administrateurs civils et négociants et négociantes s'allient entre eux ou elles. Ensemble, ils et elles forment une haute société très sensible aux faveurs des autorités de la colonie. Cependant, 80 % de la population vit sur la terre et des produits de la terre. Chaque génération produit de nouveaux pionniers et pionnières qui recommencent à défricher, peupler, s'acclimater aux saisons, aménager une nouvelle portion de territoire et à s'associer à ses voisins. L'importance de la terre, du bien paternel, de l'indépendance économique caractérisent l'appropriation de ce territoire d'Amérique par des descendants de Français.

Conquête : la France laisse aux Anglais ses quelques arpents de neige

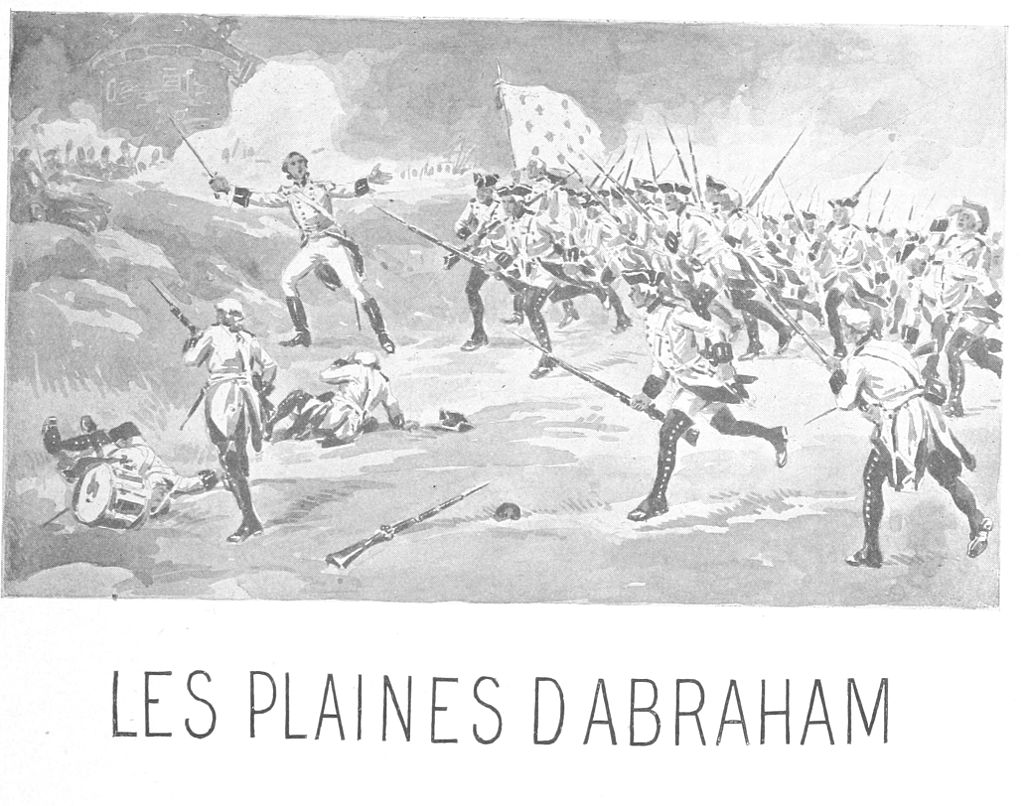

La France estime cependant que la Nouvelle-France coûte cher et rapporte peu. La guerre de Sept Ans met face à face la Grande-Bretagne, devenue une puissance maritime agressive, et une France acculée à la défensive. Elle oppose les colonies britanniques peuplées de 1 500 000 d'habitants et d'habitantes au maigre 70 000 personnes qui marquent le succès mitigé de l'entreprise de colonisation française en Amérique du Nord. Après des succès militaires retentissants grâce à une stratégie adaptée au pays, la France se cantonne à la défensive. Le 13 septembre 1759, les troupes du général James Wolfe infligent une défaite à celles du Marquis de Montcalm sur les hauteurs d'Abraham (voir Bataille des plaines d’Abraham), près de Québec. L'année suivante, Montréal tombe à son tour. (Voir Capitulation de Montréal.) Par le Traité de Paris (1763) la France cède sa colonie à l'Angleterre. C'est la fin ou presque du pouvoir politique de la France en Amérique, mais non pas de la présence française.

La France a donné à l'Amérique un legs inestimable : le peuple canadien-français. Ils et elles résisteront aux tentatives d'assimilation et réussiront à s'affirmer. Protégés par leur langue, leur religion et leurs institutions, et regroupés sur un territoire restreint, difficile à pénétrer, ils et elles ont développé un mode de vie, des pratiques sociales et des traditions qui leur sont propres.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom